2018の記事一覧

2017年度酪進会卒業生歓迎会の開催報告

2018年2月17日札幌市「ブロカント」を貸し切り、2017年度酪進会卒業生(通算55期)の歓迎会を開催した。酪進会は、酪農学科家畜管理学研究室の卒業生の会として1982年に結成され(当時は、西埜教授と東助手)、酪農学科の研究室体制改組に伴い家畜管理学研究室(干場教授)と家畜行動学研究室(森田教授)の合同、さらに循環農学類の家畜管理・行動学研究室(森田教授)の卒業生の会として、毎年の年賀状の会員への送付、毎年2月の卒業生歓迎会開催、4年に1度の総会および懇親会の開催を通じ、卒業生同士の交流や現場と大学をつなぐための活動を行なっている。

たとえば、卒業論文などで取り上げ、研究室として解決に向けるべき酪農や畜産上の課題を、会員(卒業生)から募集している。卒業生の会のこうした活動と、優秀かつ配慮する心に満ち溢れた学生、および在職する教員のほんのちょっとの努力で、研究室の合言葉である「課題は現場から、結果は現場へ」、「いっしょでない皆の協働作業」のもと研究室運営がなされている。

2018年2月1日現在での会員数は、住所把握できている者に限っても約800名であり、2017年度卒業生9名が、会員として加わった。家畜管理学、家畜行動学研究室に関わられた方(卒業生・研究生・大学院生など)で、年賀状や各種案内が届いていない方は、ぜひ、酪農学園大学森田までご連絡を。フェイスブックには250名の卒業生が登録している。こちらもご連絡いただきたい。

本年度の卒業生が、酪進会会員として新入会することを祝い、当日、43名の卒業生・教員・在学生が集った。酪農経営や家畜管理へのアドバイスを、教員や先輩・後輩に求めたり、学生当時に戻り人生について熱く語り合う様子が会場のそこかしこに見られた。遠く鹿児島からの参加、ご家族5名での参加もあった。

酪進会は午後6時30分より開始された。次期ゼミ長が決まっている3年生柴田あかりさんから大学・研究室の近況を説明し、前田忠規会長が搾乳作業により遅れて参加のため、出嶋副会長より新卒業生への祝辞が述べられた。次に、干場前学長の乾杯で懇親がスタートした。その後、森田教授・加藤特任講師の司会で、4年生の今後の抱負に始まり、卒業生ひとりひとりから、熱いアドバイスをいただいた。3年生の来年度研究室運営の決意が語られる頃には、会場は熱気とお肉の匂いに包まれ、そのまま恒例の酪農讃歌の後、全員による集合写真を撮影した。

山舗直子教授退職記念祝賀会報告

2月3日にホテル札幌ガーデンパレスにおいて「山舗直子教授退職記念祝賀会」が開催されました。

山舗教授が所属された「酪農学科」「経営環境学科」「生命環境学科」「環境共生学類」のゼミ生OBら71名が全国各地から集いました。

祝賀会は、参加者へのサプライズで山舗教授の結婚祝賀会として開催され、新郎新婦入場から始まるなど、笑いあり、涙ありで盛会に終わりました。

山舗教授ご指導のもと、学科を超えた卒業生達が一堂に集い参加者にとっても有意義な時間を過ごせました。

山舗先生の益々のご健康とご活躍を心からお祈り申し上げます。 (幹事一同)

酪農学園同窓会青森県支部総会報告

平成29年11月18日(土)、三沢市の「三沢シティホテル」で青森県支部同窓会総会及び懇親会を開催しました。

総会の前に同窓生の千葉準一さん(三沢市)が経営する農場を見学し、最新の酪農経営について紹介していただきました。参加者10名からは、質問が多数寄せられ、関心の高さがうかがわれました。

総会には同窓生21名が参加し、議事では、杉山同窓会長の挨拶に続き、今後の運営方針について話し合いが行われ、会員同士の交流をよりひろく活発化することを目的に平成30年4月から新たな会員名簿の作成に着手することを全員一致で確認したところです。

懇親会では、学生時代の懐かしい話や参加者同士の近況報告など話が尽きることがなく大いに盛り上がりました。

最後は、参加者全員で肩を組みながら恒例の「酪農讃歌」を歌い、2年後の同窓会での再会を約束し、お開きとなりました。が・・・その後は、今にも雪が降りそうな三沢夜の二次会へと皆で出陣したしだいです。 (文責 林 健太郎)

酪農学園同窓会足寄支部「総会&新年会」報告

第40回目の酪農学園同窓会足寄支部の『総会及び新年会』の交流会を、昨年に引続き「ご馳走居酒屋 そこぢから」で2月15日(木)に開催しました。

今回も、全会員54名に往復ハガキで案内、当初12名の参加予定で進めていましたが、最終的に昨年と同じ若干少なめの11名でありましたが、『年の差は会っても、参加会員で交流することが十分出来ました。又、来年も少なくても開催しよう。』と確認しました。

総会では、星孝道会長の開会挨拶後、この一年の経過・収支決算が報告され承認、会員の移動状況等が事務局より報告されました。又、役員改選では今年も昨年に引続き役員全員が留任となり承認された。又、酪農学園「十勝支部7回総会」では、役員改選で清水泰久十勝事務局長が退任された報告がされました。

交流会は、星会長の乾杯で開始、今回も、最高齢の神本さんを始め常連者が多い中、一昨年『子供が産まれました。今回は行けませんが、来年は家族全員で参加します。』と言っていた石井布美子さん家族が全員で参加してくれ、近況報告がなされました。

最後の閉会挨拶と一本〆(閉め)は、皆勤出席の神本三也さんが交流会を閉め、全員で記念写真を撮って二次会へと移動しました。

写真は、総会(荻原政治事務局次長)と交流会状況(乾杯する星会長)と昨年産まれた長男と夫と参加した(石井布美子さん)、若干少ない参加者全員での記念撮影です!!)

今年もよろしく、お願い致します。(報告;鈴木利邦事務局長・役員一同)

関東甲信越地区長野県支部総会報告

平成30年1月27日(土)に長野県塩尻市のホテル中村屋にて、第7回の通常総会を開催し、16名の参加がありました。総会では、まず田中支部長から挨拶があり、来賓の関東甲信越地区同窓会の岡田会長よりご挨拶を頂きました。協議事項として第1号議案で平成29年度の事業報告、決算報告、第2号議案として平成30年度の事業計画案、予算案についての審議があり無事承認され、その後に研修会を行いました。

平成30年1月27日(土)に長野県塩尻市のホテル中村屋にて、第7回の通常総会を開催し、16名の参加がありました。総会では、まず田中支部長から挨拶があり、来賓の関東甲信越地区同窓会の岡田会長よりご挨拶を頂きました。協議事項として第1号議案で平成29年度の事業報告、決算報告、第2号議案として平成30年度の事業計画案、予算案についての審議があり無事承認され、その後に研修会を行いました。

研修は人と共に歩んだ動物地達への鎮魂歌というテーマで田中支部長よりお話があり、長年各地区で撮影した写真を紹介して頂きながら、人と動物とのつながりについて講演をして頂きました。

続いて、当初は酪農学園大学副学長の石島力先生よりエゾジカ対策ということでお話を伺う予定でしたが、雪の影響で千歳空港から飛行機が飛ばなかったため、急遽、岡田会長に講師をお願いし、岡田会長が監査役を務めるイタリヤレストランチェーンのサイゼリアについて講話をして頂きました。なかなか聞くことのできない裏話を聞くことができ、非常に興味深い研修会となりました。この場を借りて突然のお願いに対応して頂いた岡田会長に感謝申し上げます。

その後、13名の方が参加して頂き懇親会を開催しました。会員の方達の近況を報告して頂きながら、様々な業種から、貴重な経験談をお聞きすることができ大学を出てから同窓生の方から学ぶ多くのことがあると実感することができ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。長野県内には340名ほどの同窓生がおられますが、多くの方に出席していただき交流を深めて行ってもらえたら幸いです。

「永幡 肇 教授退任記念祝賀会」の開催報告

去る1月19日にホテル・エミシア札幌において、「永幡 肇教授退任記念祝賀会」が開催されました。

当日は119名におよぶ同窓生の他、ホクレン農業協同組合連合会、北海道酪農検定検査協会、乳房炎防除対策研究会からのご出席も頂き、大変、盛大な祝賀会になりました。

ご出席者の祝辞に続き、永幡先生より出席者へのお礼や、在任中の思い出などが述べられました。その後、懐かしい写真で39年間を振り返りながら、最終講義も行われ、出席者は学生時代に戻って拝聴いたしました。

祝賀会の後半ではご長男である永幡 研氏より、ご出席者に対し謝辞が述べられました。研氏が小学生の頃を知る卒業生も多く、改めて時間の流れを感じた次第です。

会の最後は、永幡教授が送り出した最後の大学院生である、権平 智氏からお祝いと謝辞が述べられ、御開きとなりました。

永幡教授のご指導のもと、長年に渡って築かれてきた獣医衛生学ユニット(家畜衛生学教室、獣医衛生学教室)の絆が、この祝賀会でさらに強まったことと思います。

永幡先生の今後、益々のご健康とご活躍を、同窓生一同、心からお祈りし、開催報告といたします。(文責:獣医衛生学ユニット教授 樋口 豪紀)

平成29年度酪農学園同窓会茨城県支部総会(終了)

平成30年1月22日

茨城県支部 同窓生各位

酪農学園同窓会

茨城県支部長 根本 久美子

平成29年度酪農学園同窓会茨城県支部総会の御案内

師走の候、時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、2月に開催いたしました第3回茨城県支部総会は、ご来賓の方々を含め31名の出席のもと、盛大に開催することができましたことをご報告致しますとともに、平成29年度総会並びに講演会の開催を下記の通りご案内申し上げます。

記

1 日 時 平成30年2月24日(土)午前11時00分から

(受付:午前10時30分から)

総 会:午前11時00分から11時20分

講演会:午前11時30分から12時00分

懇親会:午後12時00分から14時00分(立食形式)

2 場 所 ホテルグランド東雲(つくばエクスプレスつくば駅下車徒歩8分)

住所:茨城県つくば市小野崎448-1

電話:029-856-2211

3 会 費 平成29年度会費 2,000円

懇親会費 5,000円 (当日、受付にて申し受けます。)

荒木和秋教授最終講義報告

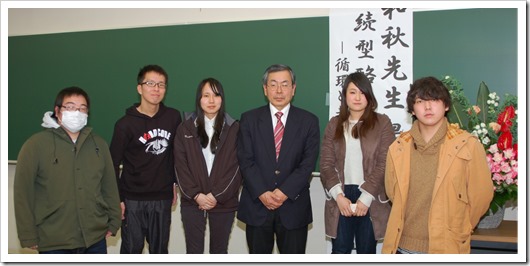

1月30日(月)午後2時40分から大学A3号館(旧農経館)305番教室を会場に農食環境学群循環農学類 荒木和秋教授(有機農業・酪農経営学)の最終講義が学生の「畜産経営論」「営農システム論」の授業の一環として行なわれた。会場には受講学生の他に、本学教職員や浜中町や足寄町等からの出席も含め、150名を超える関係者が最終講義を聴講した。なお、この講義は後日e-learningでも視聴可能とのことでした。

吉岡徹准教授の司会で進行。演題は「永続型酪農経営の展望-循環と共生の酪農をめざして-」。荒木教授は新酪農村調査等から多額の負債問題を知り、解決策として放牧酪農への傾倒とその後のニュージランドモデルの放牧酪農に北海道酪農の未来を確信したと述べた。

ニュージランドの酪農研究から足寄町での放牧酪農の推進、農場TMRセンターによる自給飼料の共有、浜中町での酪農技術センターの設置や就農者研修牧場の設置等への生産現場への助言協力事例も紹介した。教育研究活動としての学生による農村調査実習とそれに繋がる卒論作成にもふれた。 学生・卒業生と歩んだ30年で一番嬉しかったことは自分の研究を就農した卒業生が実践により実証してくれたことと話し、今後さらに調査研究を進めたいと述べた。

授業では永続型酪農経営の展望では、循環・共生の後退と再生産の視角として、自然的再生産過程、経済的再生産過程、経営的再生産過程、社会的再生産過程の4つの観点が成立することの重要性を説明した。

そのための北海道酪農経営の展開として1)酪農経営の規模拡大過程、2)生産構造、3)再生産の現状をスライドで紹介した。

さまざまな統計分析により「集約放牧・ミルキングパーラ・季節繁殖」方式は北海道酪農の将来像となることと、若者が参入してくる魅力ある酪農経営の構築に必要性を述べた。 最後に浜中町や足寄町の関係者より謝意のご挨拶と研究室学生から感謝の花束が贈呈された。

北海道第二地区北空知支部総会報告

2月18日(土)午後3時30分から酪農学園同窓会北空知支部総会が滝川市内「やまもと」を会場に行われた。出席者総数12名。本学からは中出哲也教授、堀内信良同窓会副会長、浦川の3名が出席した。

最初に集合写真撮影が行われた。総会は議長に高谷支部長を選任して議事に入り、議長と事務局から議事説明が行われた。議案第1号:平成28年度 活動報告・収支決算について原案どおり承認された。昨年度は支部として酪農学園後援会に3万円、酪農育英会に3万円を寄附したことが紹介された。議案第2号:平成29年度会員加入・脱退の承認については今期会費納入を以って本支部会員とし、22名を会員名簿に登録することが提案された。議案第3号:平成29年度活動方針・予算案について 事業計画として白樺祭、ホームカミンデー時母校訪問が計画されている。議案第4号:役員の改選については任期満了のため、別添資料により提案し、役員は全員保留とし、今回の出席者は理事に就任いただくことを高谷支部長からお願いした。

総会終了後に懇親会が行われ、あらためて高谷富士雄北空知支部長(北海道第二地区会長)の挨拶が行われた。次に来賓として中出哲也教授が竹花一成学長の代行として学園や大学の近況を紹介した。続いて酪農学園同窓会の現況について堀内副会長から紹介した。また事務局からも配布資料の紹介等を行った。

懇親会は最年長の橋爪忠幸氏の乾杯発声により開始された。

出席者全員の自己紹介や近況報告も行われ、和やかな懇親会も6時すぎに一番若い五十嵐雅弘氏による締めの乾杯発声により終了した。 以上

酪農学園同窓会佐賀県支部の開催報告

同窓生の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。

佐賀県支部では、平成29年1月27日(金)に佐賀市内のホテルにおいて、同窓会を開催しましたのでその概要を報告します。今回、5年ぶりの同窓会の開催となりましたが、同窓生13名(酪農学科2名、農業経済学科1名、獣医学科10名)の出席がありました。

まず、八谷直見支部長(酪農学科:昭和44年度卒業)から挨拶があり、平成4年に佐賀県の同窓会を発足した経緯やこれまでの活動内容等について説明がありました。

また、八谷支部長からは、「同窓会発足当時から長い間、支部長の役を勤めさせてもらっているが、本年度限りで支部長の役を後輩に譲りたい。後任として南川藤夫氏(獣医学科:昭和54年度卒業)を推薦したい。」との申し出があり、出席者全員が了承し、来年度(平成29年度)から南川藤夫氏が新支部長に就任することになりました。

その後、懇親会に移り、学生時代の思い出話などで大いに盛り上がり、和気藹々とした雰囲気の中で楽しい時間を過ごしました。最後に「酪農賛歌」を全員で合唱し、原口俊一郎氏(農業経済学科:昭和44年度卒業)の音頭で万歳三唱をして散会しました。