2018の記事一覧

平成28年度沖縄県支部総会開催報告

平成29年1月28日(土)に沖縄県支部総会が開催されました。小山久一同窓会長と竹花一成学長が来賓としてご出席くださり、20名弱の支部会員が参加する盛会となりました。

松園あかね(とわの森三愛高)理事の司会進行により田中巧一(獣医14期)支部長の歓迎のあいさつに始まり、小山同窓会長、竹花学長の温かいご祝辞を賜りました。総会に入り、今年度活動報告と会計報告、新年度の活動計画と予算案の承認をいただき、役員改選では1名のみ地域担当理事が入れ替わるもその他は新任期を継続することで承認を得ました。

ひきつづき竹花学長の酪農学園の現況についての講習会があり、変わりゆく現在の学園の状況を興味津々で聴講する会員諸氏の姿が印象的でした。次に小山同窓会長から創始者黒澤酉蔵の教えについて講義を受け、三愛精神と健土健民の建学の精神が普遍であることを懐かしくも心新たに聴講することができました。

隣の会場に場所を移してひきつづき松園氏の司会進行により懇親会が執り行われた。はじめに長年県支部同窓生としてご活躍された高坂嘉孝先生(獣医9期)への支部名誉会員授与式が行われた。

高坂先生は25年間に亘る沖縄県支部会員時に農業者や獣医師への指導のかたわらで農業後継者へ学園への入学動機を与える等学園へ大きな功績がありました。まだまだこれから研究に農業指導にがんばっていきたいとのお言葉がありました。

乾杯の発声は他校卒業生なるも高坂先生に臨床学・病理学などを教えていただいたことを感謝してこの会にご出席くださった県獣医学会長波平克也氏より温かいご祝辞をいただき「酪大生」で乾杯し、懇親会が始まった。「学長まで駆けつけてくれるとは私の母校の同窓会がここ数年活動がない現状とは全く異なり、素晴らしい学園同窓会である」とのお褒めのお言葉を頂戴しました。

ひとりひとり自己紹介が行われ現況と母校での思い出話などを披露するたびに笑いが起こる、終始和やかな雰囲気で進行した。 宴もたけなわでしたが、酪農賛歌を母校を思い出しつつ合唱し、大野明美氏(獣医12期)の1本締めにて全日程を終了したが、名残惜しくすぐには散会できずに多くの出席者が二次会場に移動しつつ終了となった。

出席者のみなさまありがとうございました。出席できなかったみなさま次回は参加しやすいように工夫してより有意義な同窓会となりますように準備を進めてまいりますのでどうぞお越しください。お待ちいたしております。 (文責 田中巧一)

出席者のみなさまありがとうございました。出席できなかったみなさま次回は参加しやすいように工夫してより有意義な同窓会となりますように準備を進めてまいりますのでどうぞお越しください。お待ちいたしております。 (文責 田中巧一)

酪農学園千歳三愛会(千歳支部)総会報告

2014年11月に発足した千歳支部(再構成)の第2回支部総会が千歳市内「ベルクラシックリアン平安閣」を会場にして2月10日(金)午前11時から開催されました。

支部会員20名に講師の野英二教授、同窓会野村武顧問、堀内信良副会長、下田石狩地区会長、事務局の5名を加え、出席者総数は25名となりました。

総会は中村由美子副会長の司会で進められ、最初に藤本謹也支部長から歓迎のご挨拶が行なわれ、次に堀内信良同窓会副会長から酪農学園同窓会の現況が報告された。学園からは仙北学園長が出席予定でしたが腰痛のため急遽欠席となりました。

議事では久保田正範氏を議長に選出して行なわれ、2年に1度の総会のため、①平成27年度・28年度の活動報告、収支決算報告が藤田勝久事務局長から、同じく監査報告が黒澤敬三監査から行なわれ、拍手で承認された。②平成29年度・30年度の活動方針、予算案も事務局から提案され、同じく拍手で承認された。③役員改選については藤本会長から概要説明が行われたのちに役員原案が配布され承認された。幹事や事務局について一部変更が行なわれた。

総会終了後、「実践主義に基づいた酪農学園附属農場と農場実習の変遷」と題して、野英二循環農学類教授より約1時間の講演が行なわれた。野教授はキャンパスの寮や農場の変遷について時系列的に丁寧に説明し、農場実習教育の意義等をスライドを用いて紹介した。

記念撮影ののち、懇親会が行われた。明石匡史氏の司会で進められ、中村副会長のご挨拶のあと、野村顧問のご挨拶と乾杯のご発声により懇談となった。和やかな雰囲気で進められ、最後に下田地区会長のご挨拶と乾杯により懇親会を終了した。

その後は恒例の酪農讃歌を全員で合唱して閉会となった。なお出席者全員に牛柄タオルが記念品として配布された。

北海道第5地区十勝支部第6回総会報告

例年になく雪の多い帯広市内の「若竹会館」を会場に1月21(土)11時30分から北海道第5地区十勝支部第6回総会が出席者総数50名で開催されました。

本学からは、仙北富志和学園長、矢野征男後援会理事長、永田享後援会常務理事、同窓会から小山久一同窓会会長、浦川が出席しました。

飯島勝十勝支部長の歓迎のご挨拶の後、来賓を代表して仙北学園長、小山会長が来賓祝辞を述べました。

仙北学園長は「酪農救国」の小冊子と朝日新聞掲載記事を紹介し、入試状況等にもふれていただきました。小山会長は「酪農学園同窓会」の名称変更と大学同窓会校友会の準会員制度、25回を数えるホームカミングデーの3点について紹介しました。

総会では、議事として1)収支決算報告が会計の持田誠氏から行われました。2)次回総会開催について清水泰久事務局長が説明し、次年度の役員改選に向けての協力が行なわれました。3)その他については11月11日(土)に理事会の開催予定が報告されました。

その後、矢野征男後援会理事長のご挨拶と乾杯のご発声により昼食会が行われました。矢野理事長は低金利下での果実減少のため酪農学園後援会への支援協力がありました。

各テーブルでは年に1度の懇親の場として和気藹々とした歓談が繰り広げられ、和やかな雰囲気であっという間に時間が経過し、最後に鈴木洋一副支部長は、昨年の台風被害にもふれながらの閉会のご挨拶が行われました。その後、参会者全員での集合写真ののち閉会となりました。

昨年に引き続き、飯島支部長の好意により、ご自身も参加、加工されている、元気の会の「ヲロベの元気」(ハスカップジャム)が参加者全員に配られました。お礼申し上げます。

山舗直子教授最終講義報告

2月2日(金)午後5時から中央館学生ホールにおいて、標記の山舗直子教授の最終講義が開催され、100名を超える学生や関係者、教職員が参加した。また翌日3日には退職記念祝賀会が札幌ガーデンパレスで行なわれた。

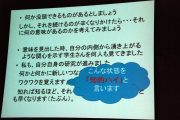

最終講義のテーマは「五感と体当たりの教育・研究を支えた生物学のロジック」。「生物学という基盤教育を柱として各種科目教育、より専門的なゼミ教育、研究に携わってきたこれまでを一言で言えば、五感をフルに使ってとにかく体当たりというものだったかと思います。」とはじめに述べている。

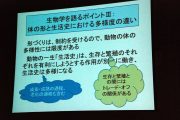

先生の略歴は、1977年3月に北海道大学大学院終了後、本学教養科生物学研究室に助手で勤務後、1990年助教授、2003年教授。学内役職では教務部次長や環境システム学部長、環境共生学類長等。41年間の教員生活を振り返っての懐かしいスライドもご紹介いただいた。講義では生物学を語るポイントⅠ~Ⅳ(時間軸、個と社会(1,2)、多様性)をスライドで説明し、まとめとして、個も種も多様になることが本来の特質であり、生物学ロジックは固有のものと述べた。

講義終了後は質疑時間のあとにゼミ生やOBから感謝を込めて花束が贈呈され、関係者全員での集合写真撮影が行われた。

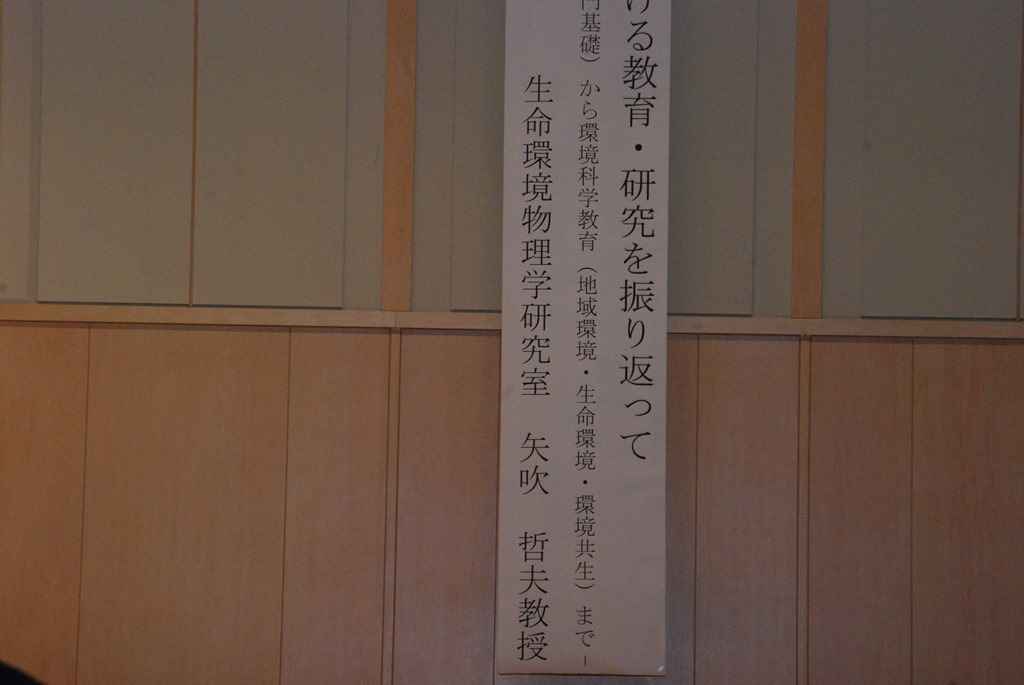

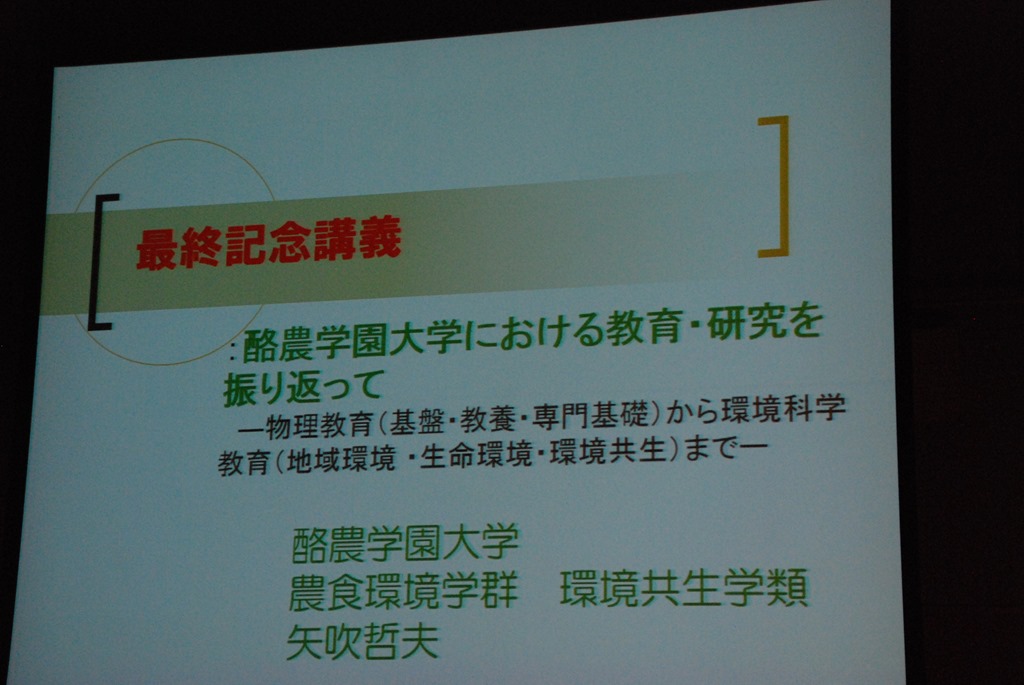

矢吹哲夫教授最終講義報告

2月2日(金)午後3時から中央館学生ホールを会場にして本学農食環境学群環境共生学類矢吹哲夫教授の最終講義が開催された。会場には定期試験中にも関わらず学生や本学関係者約100名が出席した。

矢吹教授の略歴は、京都大学卒業後、北海道大学大学院を経て、1995年に本学教養科に勤務(数理物理学研究室)。教養科目として物理、数学、統計学、教養科ゼミを担当した。

その後、海外留学を経て、1998年4月から環境システム学部地域環境学科(環境エントロピー研究室)、2005年4月から生命環境学科(環境物理学研究室)、2011年4月から農食環境学群環境共生学類(初代学類長)(生命環境物理学研究室)。

最終講義のテーマは「酪農学園大学のおける教育・研究を振り返って」-物理教育(基盤・教養・専門基礎)から環境科学教育(地域環境・生命環境・環境共生)まで- 160枚に及ぶスライドをご用意いただき、わかりやすく講義いただいた。

最初に人類発初の月面着陸や70年安保闘争等を紹介しながら、青春時代(当時の世情)を振り返った。

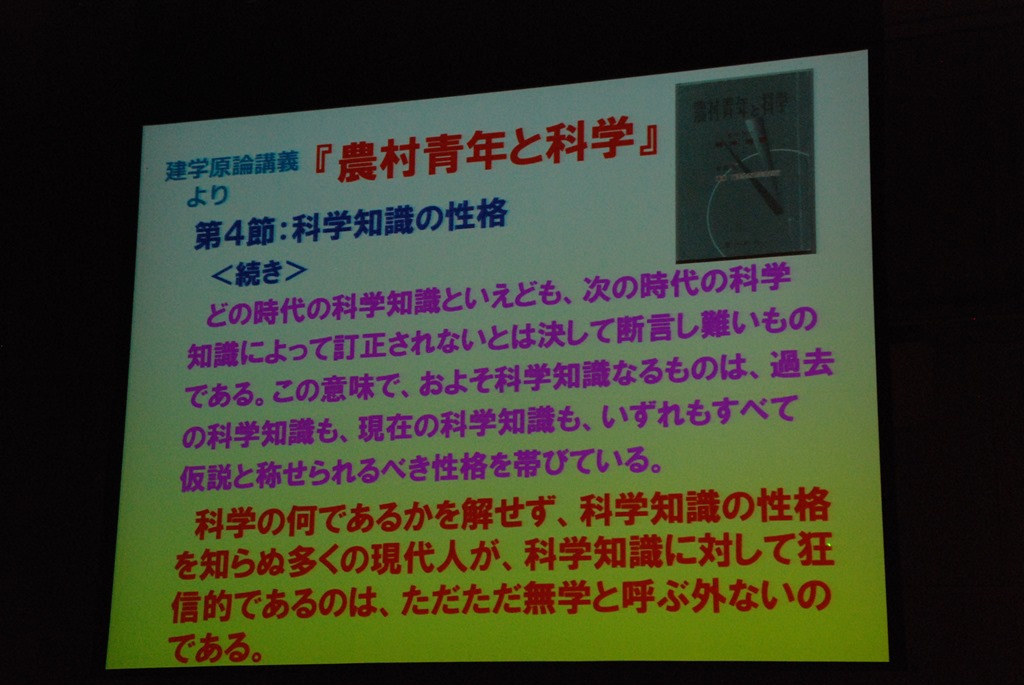

基盤教育科目について、初代学長樋浦誠氏の「農村青年と科学」の内容を紹介し信仰(神)と科学(自然科学)に関する学説等を丁寧に説明していただいた。次に担当専門科目の紹介していただいたが残念ながら予定時間超過のため割愛された。

最後に若干の質疑応答ののちゼミ学生から感謝を込めての花束が贈呈され、関係者全員での集合写真で最終講義を終了した。なお、矢吹教授の退職記念祝賀会は3月に予定されている。

平成30年度 酪農学園同窓会北空知支部通常総会(終了)

平成29年1月30日

会員及び学園同窓生の皆様へ

酪農学園同窓会北空知支部

会 長 高 谷 富 士 雄

会員及び学園同窓生の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、30年度通常総会を次の日程により開催致したく、ご案内申し上げます。時節柄何かとご多忙の事と存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席頂きますようお願い致します。(尚、本状を初めてお受けになる同窓生の皆様もお気軽にお越しください)

記

日 時 平成30年2月24日(土)午後1時30分より

1)受 付 午後1時~

2)総 会 午後1時30分~午後2時00分

3)懇親会 午後2時00分~午後4時00分

場 所 深川市「アグリ工房まあぶ」

(深川市音江町600番地 TEL0164-26-3333)

会 費 6,000円(運営費 750円込)

※宿泊手配はしてございません。各自対応願います。深川駅前より送迎有り(12:30)

総会参加者は入浴料無料

お問合せ先 同窓会北空知支部事務局次長 水口正之

TEL0125-24-2008

返信のお願い 恐縮に存じますが2月15日(木)までに回付ください。

2017年度福岡三愛同窓会開催報告

本学からは循環農学類の山田弘司先生にご出席頂きました。

山田先生には酪農学園大学の近況報告とともに動物心理学についてもお話頂きました。

動物のストレスの目安として心拍数を使うそうです。

表面上まったく反応がなくても心拍数は上昇してストレスを感じている場合があるとの事でした。大変勉強になりました。

またしばらく空席になっていました福岡三愛同窓会の会長に17期の田中克明先生がご就任いたしました。

これからも同窓生が親睦を深めていけるよう会を開催していきたいとご挨拶頂きお開きとなりました。(文責 浜洲拓)

極真空手部 創立25周年記念同期会報告

2018年 1月 27日(土)午後7時から、筍(札幌市中央区南五条西4丁目N.スタービル 5F)を会場にして、創立25周年記念同期会を開催した。参加者は10名。

極真空手部復活創立25周年に際し、当時の同期が集まり、おいしい料理に舌鼓を打ちながら、思い出を語り合った。

現在も空手を続けている者、都合により辞めてしまった者、それぞれの人生があるが、空手の稽古で培った押忍の精神は、これからの人生経験においても、決して無駄にならないものだと思う。また、みんなで、よい酒を。 押忍!!!(文責:代表幹事 宮島 洋行、幹事 浜口 英也)

永幡肇教授(酪農13期1975年度卒・獣医12期1978年度卒)最終講義報告

2018年1月19日(金)午後3時から本学中央館学生ホールを会場に獣医学類永幡肇教授の最終講義が開催され、150名を超える本学学生や卒業生、本学教職員が聴講した。

最終講義は「酪農学園での学びに感謝して-教育・研究・普及から-の演題で1時間を超える講義であった。

先生の略歴は、本学卒業後、短期大学助手(家畜衛生学研究室)、大学酪農学部講師(獣医学科家畜衛生学教室)、獣医学部助教授、1997年に同教授。1988年に学位取得(獣医学博士:北海道大学)。

教育では短大、大学獣医学科において衛生学関連科目や卒論、演習等を担当し、全国獣医衛生学教育協議会を発足させ、また衛生学教育のための教科書・専門書の編修に携わってきた。

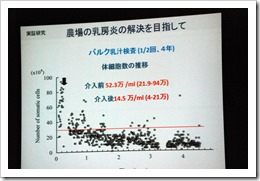

研究分野では1.ウシの生体防御と白血球機能の評価 2.ウシ白血球機能不全症(BLAD)3.オハイオ州立大学留学中の研究 4.乳房炎の制圧-野外での実証研究-について、スライドにより丁寧に説明していただいた。BLADとの遭遇は天恵であったと述べている。

c

普及支援ではこれまで担当した講演講師や委員等や普及技術書の編集についてふれ、博士論文指導や国際学会での口頭発表、科研費採択等についてもご紹介いただいた。

最後に多くの指導ならびにご支援を賜り支えて頂いたことに心から感謝したいと述べられた。講義終了後、学生代表より感謝を込めて花束贈呈が行なわれた。

また20日には永幡教授の退任記念祝賀会も開催された。

小岩政照教授(獣医8期1974年度卒)最終講義報告

2018年1月24日(水)午前10時から本学中央館学生ホールを会場に獣医学類小岩政照教授の最終講義が開催され、100名を超える本学学生(授業振替)や卒業生、本学教職員が聴講した。

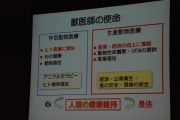

最終講義は「生産動物臨床獣医学の使命」の演題で約1時間の講義であった。

先生の略歴は、本学卒業後、本学助手として勤務ののち、北海道農業共済組合の獣医師として転職後、大動物臨床センター建設後に再度本学(家畜内科学教室)として勤務。

講義は獣医師の使命(伴侶動物・生産動物)として人類の健康維持として位置づけ、医学・獣医学での違いを比較して述べた。テーマである生産動物臨床獣医学教育の使命として「畜産の生産性向上に必要な獣医の知識と技術の修得」の重要性を語った。

次にスライドにより北海道酪農に関する統計により酪農家戸数の減少と多頭化の現状を示し、飼養環境の年代別変化による乳牛の飼養環境の変化等も紹介した。

心得として「酪農畜産農家の経営哲学に寄り添うこと」や「家畜の回復と畜主の喜びを自分の喜びとせよ」ということを学生に餞の言葉として贈った。

これからの生産動物臨床獣医学では専門医診療(チーム診療)総合診療科の重要性を語った。今後の夢・目標として「世界一の牧場をつくる」ことと紹介した。

最後にお世話になった酪農関係者や学生から花束が贈呈された。なお、小岩教授は3月1日には宇都宮賞(酪農指導の部)を受賞されることが内定している。