全件表示一覧

林家卯三郎 えべつ『外輪船』寄席 ~上方落語会~

日 時:3月24日(日)15:00~

会 場:アートスペース外輪船

(江別市2条1丁目 JR江別駅より徒歩5分)

料 金:前売り 大人2500円 学生1500円 小学生500円

当日 300円増し

お問合せ:アートスペース外輪船 TEL011-391-2170

ドラマシアターども TEL011-384-4011

出 演:林家卯三郎、笑福亭智丸、はやしや香穂(三味線)

第3回北海道第一地区千歳支部(千歳三愛会)総会報告

2月15日(金)11時から千歳市内の「ベルクラシック・リアン平安閣」を会場に、第3回を数える支部総会が21名の出席者により開催された。

総会は中村由美子副会長の司会で進行し、藤本勤也支部長の歓迎の開会挨拶では支部概況が報告された。その後来賓紹介が行われ、代表しての祝辞では同窓会野村武顧問から同窓会の組織状況等の現況が述べられた。

議長選出では戸田秀美氏を選出し、議事が進行した。平成29・30年度の活動報告が大泉事務局長から、監査報告が黒澤敬三監事から報告され、拍手で承認された。また平成31・32年活動方針、予算案が事務局長から報告され同じく拍手で承認された。また意見として若手会員加入のため、Line 等のSNSの利用が出された。

役員改選では中村由美子副支部長を支部長に、登坂英樹氏が副支部長に選任された。また藤本勤也支部長は顧問に推薦され承認された。総会終了時に藤本支部長から退任のご挨拶と中村新支部長から就任のご挨拶がそれぞれ行われた。

続いて第二部として講演が行なわれた。講師はガイヤ動物病院長 南繁氏。テーマは「東南アジアの畜産事情について」。南先生はJICAでの派遣経験後、ベトナムやミャンマー等へ獣医師として派遣され、その後も現地でのボランティアとして大動物診療に携わり、今日も続けている。基礎的な獣医療の伝播と後進の育成に努めている経験から東南アジアの畜産事情について、食文化や宗教、国民性も紹介しながら洒脱で、聞き足りないくらい内容の濃いご講演でした。

記念撮影後に同会場において懇親会が開催された。明石匡史氏の司会で進行し、中村支部長のご挨拶で開会した。本部事務局から最近の同窓会近況をご報告させていただいたのちに、野英二副学長から学園の近況紹介や資料説明ののち、乾杯のご発声をいただき、和やかな懇談となった。

最後に下田尊久北海道第一地区会長から地区概況の報告と〆の乾杯が行われた。その後、恒例の「酪農讃歌」を全員で合唱して閉会した。

関東甲信越地区東京都支部文化講座開催報告

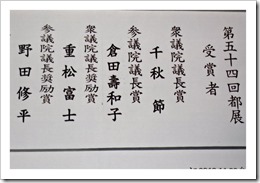

平成30年11月20日、東京都支部文化講座を開催しました。東京都支部顧問であります野田様(短期大学6期)が、第54回東京都展(平成30年11月18日~24日)に出展され、見事、参議院議長奨励賞を受賞されました。

野田様は、雪印乳業九州生産部長、いばらく乳業社長を歴任され、退職後、ご趣味でありました絵画を本格的にライフワークとされ、個展は勿論の事、各種展覧会積極的に出展されるなど、精力的に創作活動を継続されてきました。

東京都支部としては、毎年、野田様の都展出展に合わせ、支部活動の一環として絵画鑑賞と懇親会を開催してきました。

本年は13名の有志が集まり受賞の喜びを、ビール・ワインとイタリア料理を堪能しながら、分かち合いをさせて頂きました。(文責 東京都支部長 福山二仁)

2018年度酪進会卒業生歓迎会の開催報告

2019年2月16日札幌市西11丁目「まんぷく屋」を貸し切り、2018年度酪進会卒業生(通算56期)の歓迎会(研究室卒業生は、自動的に酪進会に入会)を開催した。4年生が卒業し、酪進会会員となることを祝い、当日、43名の卒業生・教員・在学生が、全国から集った。

酪進会は、酪農学科家畜管理学研究室の卒業生の会として1982年に結成され(当時は、西埜教授と東助手)、酪農学科の研究室体制改組に伴い家畜管理学研究室(干場教授)と家畜行動学研究室(森田教授)の合同の卒業生組織へと発展し、さらに循環農学類の家畜管理・行動学研究室(森田教授)の卒業生の会として、毎年の年賀状の会員への送付、毎年2月の卒業生歓迎会開催、4年に1度の総会開催を通じ、卒業生同士の交流や現場と大学をつなぐための活動を行なっている。2019年2月1日現在での会員数は800名を超え、一つの研究室の同窓会としては、他に例をみない規模である。

酪進会は、次期ゼミ長が決まっている3年生稲川ひなのさんから大学・研究室の近況説明で開始された。次に、4年生ひとりひとりが、90秒間で、自己紹介、研究室の思い出、卒論内容、卒業後の進路を説明した。学生たちは普段から、各自の発表を互いに評価しあうことで、プレゼンテーション能力を磨いている。今回の酪進会でも、4年生のスピーチを、卒業生全員が5段階で評価した。ただ聞くだけのあいさつよりも、4年生のことをよく理解していただけたと思う。それにしても、学内での卒論発表会でも感じたが、4年生の発表能力は、驚くほど高い。やはり、練習は決して裏切らない。よく学びましたね。

その後、出嶋副会長による新卒業生への祝辞と乾杯で懇親がスタートした。その後、3年生の小林君の司会進行で、卒業生ひとりひとりから、熱いアドバイスをいただいた。もうそのころには、会場は、まんぷく餃子とジンしゃぶの香りに包まれ、個人個人の交流は、2次会まで続くことになった。卒業生からのメッセージには、貿易交渉の結果と酪農未来、労働力や雇用、後継者の課題、新規就農に向けた営みなど、現在の酪農情勢に即した、情報があり、現役学生はとても興味を持って聞いていた。干場前学長が、中締めの乾杯を行った。そして、最後は、もちろん「肩を組んでの酪農讃歌の合唱」で終了した。 (文責 森田茂)

酪農学園同窓会足寄支部『総会及び新年会』報告

第41回目の酪農学園同窓会足寄支部の『総会及び新年会』の交流会を、例年通りの「丸三真鍋:まるさん食堂」で2月15日(金)に開催しました。

今回も、全会員54名に往復ハガキで案内、当初15名の参加予定で進めていましたが、最終的に昨年より多い14名将来の後継者も含めると17名で、『年の差は会っても、参加会員で交流することが十分出来ました。又、来年も例年通り開催しよう。』と確認しました。

総会では、星孝道会長の開会挨拶後、この一年の経過と規約の改正・収支決算が報告され承認、会員の移動状況等が事務局より報告されました。又、役員改選では今年も昨年に引続き役員全員が留任となり承認された。又、酪農学園「十勝支部8回総会」での報告がされました。

交流会は、星会長の乾杯で開始、今回も、最高齢の神本さんを始め常連者が多い中、一昨年『子供が産まれました。今回は行けませんが、来年は家族全員で参加します。』と言っていた堀智幸・典子さん家族が全員で参加してくれ、昨年より役員となった農協職員の佐藤裕也さんより近況報告がなされました。

最後の閉会挨拶は、阪本環副会長が一本〆(閉め)で交流会を閉め、全員で記念写真を撮って二次会へと移動しました。

写真は、総会後の交流会状況(懇親する会員)2枚、将来の後継者たちと家族(石井家と堀家)2枚、昨年より大幅に増えての参加者全員での記念撮影です!!)

今年もよろしく、お願い致します。(報告;鈴木利邦事務局長・役員一同)

中国地区岡山県支部同窓会総会&懇親会報告

朝陽映える梢に、小鳥たちの囀りが伝わってきます。

さて、過日2月9日(土)に開催された酪農学園同窓会岡山県支部同窓会には、ご多用のところご出席くださいまして誠にありがとうございました。

会は、酪農学園大学石島 力副学長、酪農学園同窓会小山 久一会長、同中国地区高蓋 和朗会長にお越しいただき、13人の会員参加で滞りなく行われました。

総会では、新しい「会則」のもと「役員」も選出されました。

総会後は、農林水産大臣賞を授与された安富 照人 氏(有限会社安富牧場 代表取締役)を講師に、「地域・信頼・思いやり」 ~消費者に届ける、信頼と安全の酪農を目指して~と題してお話しを聴きました。

創意工夫に満ちた経営管理と新しい事業展開、消費者との信頼と地域連携、人材育成と働きやすい職場環境づくり等の様子がいきいきと述べられ、示唆に富んだ講演となりました。

また、石島 力副学長からは、挨拶を兼ねて酪農学園の現況と動向が述べられ、(公・財)酪農学園後援会が取り組んでいることにも触れられました。

同窓会後半の懇親会では、参加者全員で自己紹介、近況報告を行い、親しく旧交を温め合う和やかなひと時となりました。

終わりに、「酪農讃歌」を全員で合唱し、元応援団長(橋田 明彦氏)のパフォーマンス、鳥越秀二副会長の閉会挨拶をもって中締めとなりました。

今回は、県内180名の会員にご案内し、返信74名、うち出席者は13名と少数ではありましたが、やむを得ない事情での欠席も少なくなく、次回には、より多くの同窓生にお会いできることを期待しています。

取り急ぎ、報告とお礼に代えさせていただきます。(文責 支部会長 安場 靖)

獣医学術学会年次大会時の神奈川県支部同窓会報告

2月8日(金)に新横浜グレイスホテルにて日本獣医師会獣医学術学会年次大会後の酪農学園大学獣医学科同窓会が開催されました。

神奈川県獣医師会理事斎藤隆先生の円滑な司会進行で日本獣医師会顧問北村直人先生の開会の挨拶、酪農学園大学山下和人学類長の今の大学の状況についてのお話しに続き神奈川県獣医師会副会長西川清孝先生の乾杯の挨拶で開始いたしました。

地方大学であるのと翌週に横浜で開催される学会の影響で例年よりも少ない22名での開催となりましたが流石酪農大の卒業生、1人で3人分位のパワーで会場を盛り上げて下さりとても賑やかな同窓会となりました。

懐かしい顔ぶれとの再会、学生時代の思い出を振り返りながらの楽しい時間はあっという間に過ぎ、神奈川県畜産会専務理事竹本佳正先生の音頭で校歌である「酪農讃歌」を円陣を組んでの大合唱でお開きとなりました。

当然ではありますが2時間の宴会では物足りず2次会へと新横浜の街へと消えていったのは言うまでもありません。翌日の学会がありお忙しい中ご参加頂いた先生方にあつく御礼申し上げます。

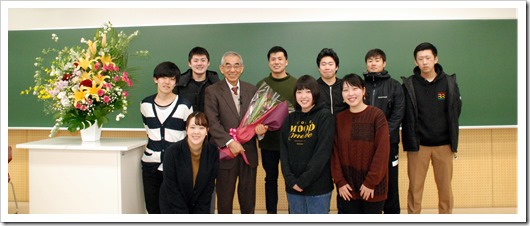

高橋圭二教授最終講義報告

2月12日(火)午後2時から、「中央講義棟C1」101教室を会場に、本学農食環境学群循環農学類主催による高橋教授の最終講義が行われた。会場には200名近い循環農学類の学生と大学関係者が出席し、講義を聴講した。最終講義のテーマは「牛にやさしい牛舎をめざして」。

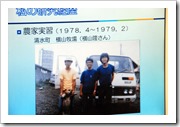

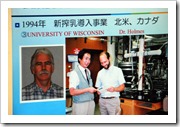

司会進行は日向貴久准教授。講義に先立ち、中辻浩喜学類長から高橋教授の略歴等の講師紹介が行われた。高橋教授は、本学に2008年に勤務されましたが、大学卒業後の研究歴(主に道立農業試験場)を時系列的に紹介していただいた。高橋教授の研究テーマは・農作業の省力化・軽労化のための農業機械の開発・改良に関する研究。・乳牛舎構造の改善と低コスト化に関する研究。・畜舎内環境の改善に関する実践的研究。・乳牛の行動による牛舎施設・設備の評価。・家畜排せつ物の低コスト処理・管理と有効利用に関する研究。・3Dセンサーを用いた乳牛・飼料形状計測等々多岐に渡る。

北海道立中央農業試験場(1980~1984)、根釧農業試験場(1984~1987)、十勝農業試験場(1988~1991)、根釧農業試験場時代(1992~2007)、酪農学園大学(2008~2018)における、さまざまな研究内容についてスライドを用いて判りやすく紹介していただいた。

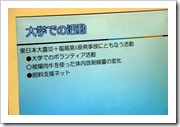

また、本学では研究教育活動に加えて、東日本震災ボランティア活動にも参加され、その後も酪農家支援活動を推進されました。

講義中にご紹介いただいた第八興運丸の船体に書かれてあったメッセージは写真のとおりです。

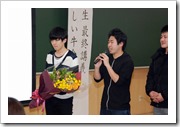

講義の最後にこれまで係わった方々への謝意と今後の抱負等を述べた。高橋教授に対して農業施設学研究室のゼミ生から感謝の花束が贈呈され、循環農学類関係者の集合写真で最終講義を終了した。

酪農学園同窓会山口県支部開催報告

平成31年2月11日、山口市小郡町にて10年ぶりに同窓会が開催されました。来賓には小山久一同窓会長と石島力副学長に出席いただきました。

平成31年2月11日、山口市小郡町にて10年ぶりに同窓会が開催されました。来賓には小山久一同窓会長と石島力副学長に出席いただきました。

総会は市岡副支部長の開会の言葉、山口支部長代理、藤本英三先輩の挨拶。そして、小山久一同窓会長より同窓会近況と取り組みについてお話をいただきました。

会長から黒沢酉蔵翁が昭和9年2月11日に北海道酪農義塾を開塾した記念すべき日であったことを話していただけました。その際に「健土健民」について塾生に話されたと言われました。そして、その記念すべき日の山口県の同窓会に参加できたことに感動しているお伝えいただきました。

その後、新役員について協議され出席者全員により承認されました。また、今後この会を同窓生各位の大切な集まりにすることそして継続していくことを確認しました。司会は永田壮一副支部長が担当しました。

懇親会は水藤先輩の音頭で開演されました。懇親会の際に、石島力副学長より大学近況について報告をいただきました。出席者は酪農PLUS+のログインと大学への寄付について理解を深めていました。そして、それぞれの近況と親睦を深めることできる貴重な時間を共有できました。時間がたつのはあっという間でした。最後は松井先輩の一本締めで同窓会の幕を閉じました。

山口県在住の同窓生の皆さまのご多幸を願っております。次回またお会いできることを楽しみにしております。そして、来賓の同窓会長と副学長そして同窓会事務局の方々に心より感謝いたします。またお会いしましょう。 (文責 市岡貴典)

山口県在住の同窓生の皆さまのご多幸を願っております。次回またお会いできることを楽しみにしております。そして、来賓の同窓会長と副学長そして同窓会事務局の方々に心より感謝いたします。またお会いしましょう。 (文責 市岡貴典)

2018年度福岡三愛同窓会開催報告

2019年2月2日土曜日に福岡三愛同窓会が開催されました。本学からは船津保浩先生(食と健康学類教授)と平田晴之先生(獣医学類)がご参加くださいました。

現在、研究されている内容を交えながら大学の近況をご報告して頂きました。

お越し頂きました同窓生の先生方も和気あいあい楽しいひと時を過ごすことができました。この会の後も親不孝通りでの2次会、3次会へと続きました。

昨年酪小獣九州ブロックが解散となってしまったため、酪農学園大学としての福岡での講習会はなくなってしまいました。

残念ながら福岡で同窓生が集うのは三愛同窓会のみとなっております。本会だけでも来年もまた開催できるよう活動を継続したいと思います。(文責 浜洲 拓)