OB会新着情報一覧

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会報告

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会が2月23日(土)および24日(日)に開催されました。本学アイスホッケー部は男子部と女子部がありますが、毎年「OB・OG会」として男子部と女子部の合同で開催しております。

23日(土)は札幌市内で懇親会が開催され、28名の方々にご参加いただきました。開会にあたり、男子部顧問の岡本英竜先生の乾杯で懇親会がスタート。その後、現役学生からの今年度の活動報告、そして、参加者の自己紹介・近況報告がありました。

また、女子部顧問の小宮道士先生や創設期メンバーである田之上真一OB会長や下村太郎さんにもご出席いただき、現役学生やOB・OG間の交流を深めることができました。

翌日の24日(日)には星置スケート場にて交流戦が行われ、24名のOB・OGの参加がありました。リンクには、卒業してからも社会人チームで活躍しているOB・OGや卒業以来、久しぶりに防具をつけたOB・OGが揃いました。

交流戦は例年通り、男・女それぞれに分かれて、現役学生チームvs卒業生(OB・OG)チームで行われました。男子部現役学生チームvs卒業生(OB)チームは4-0でOBチームが圧勝、女子部現役学生チームvs卒業生(OG)チームは2-1で現役チームが勝ちました。女子の現役チームが卒業生チームに勝ったのは恐らく初めてのことだと思います。

例年のことながら、「交流戦」とは名ばかりで、OB・OGは現役学生を寄せ付けない本気モードであり、前夜の遅くまで懇親会だったはずのOBOGも現役学生と一緒に汗を流して交流を深めました。

酪農学園大学アイスホッケー部OB・OG会は毎年2月下旬から3月上旬頃に開催しております。そして、2年後には記念すべき40周年を迎える予定です。同期はもとより、先輩や後輩に声をかけていただき、多くのOB・OGの参加を心からお待ちしております。

酪農学園大学OB・OG会についてはホームページをご覧ください。

http://rguicehockey.web.fc2.com/

酪農学園大学乳牛研究会OB会開催報告

今般は、「地域交流牧場全国連絡会」が北九州市で開催されました。

恵庭市の村上邦彦氏が北九州市を訪れるに際して、酪農学園乳牛研究会OB会を2月27日に北九州市にて開催致しました。

開催に先立ち、萬田先生:霧島市在住(鹿児島大学名誉教授 元副学長 霧島生活農学校)に参加を呼び掛けました。先生は、北九州市門司にて育った方です。懇親を深める飲み会のみでなく、もう一度農業の取り巻く情勢を確認し、北九州市での都市農業を発信する契機になればと考えて「農業懇談会」を開催いたしました。学友にも寄稿を求め「酪農学園の存在」少しでも認知してもらう事を目途としました。

懇談会では、萬田先生の「都市農業」基調講演、農業対する経済一辺倒のありかたを転換する必要性の論議より始まりました。農業政策は、旧農業基本法は、工業立国を形成する政策であった。しかし、新農業基本法は、安全・環境に対する新しい取り組みである。有機農業の推進に関する法律(平成 18 年法律第 112 号)も成立された。都市にとっても農業を取り入れるべき時代に変換している。この後に、恵庭市の村上隆彦氏、京都の野村拓也氏の生産者と消費者を結びつけるために「食育」について実務談義をいただきました。都市部の人達にも農業を理解してもらう必要性を認識しました。農業は、産業としての機能のみではなく「暮らしと生活としての農業」として必要である。

萬田先生先より、食の安全保障の観点も重要である。福岡県の食料自給率は、現在20%以下である。新田園都市構想 レッチワース(イギリス)の計画者として 知られるエベネザー・ハワードは、「田園都市」 という術語を『明日の田園都市』の中で以下 のように定義し、実践した。 “「田園都市」は健康的な生活と産業のため新田園としての都市中心型農業についても解説を頂きました。「市民農園整備促進法」とのこ関係で、市民農園・体験型農園等、農家が消費者に指導する場がある。

元行政関係参加者からは、北九州の農業については都市部であるために、何とか農業政策転換しようとしたが困難であった等行政サイドの貴重な発言も賜りました。

最後に都市農業について、「キャッチフレーズ」を検討せよ、イメージ戦略等具体的な「農業」と「人」を結びつける「コト」の必要性を確認いたしました。(文責 日置明男)

第4回全国酪小獣会議 開催報告

第4回酪小獣全国会議が2019年2月27日(水)13:00より酪農学園東京オフィスで開催されました。出席者は、下記の通りです。

《 出席者 》

酪小獣東北 :後藤忠彦(会長)江田新寿(理事)

白樺会(東京) :佐藤至(副会長)高橋恒彦(事務局長)

地塩会(中部) :岩佐達男(会長)浅井良太(事務局長)

酪小獣大阪 :山崎良三(会長)

酪小獣中国 :大石太郎(事務局長)

酪小獣四国 :入江充洋(会長)

酪小獣兵庫 :戸田直樹(会長)

酪小獣麦の会 :南 繁(前会長)立花 徹(会長)松尾直樹(事務局長)

酪農学園大学 :廉澤 剛(動物医療センター長)

会議は、全国酪小獣世話人の南繁氏のあいさつで始まり、廉澤動物医療センター長から全国的な酪小獣設立の必要性について提言を頂きました。続いて、各酪小獣担当者からそれぞれの活動状況について説明を頂きました。 協議事項として、全国酪小獣の活動方針や事務局の設置、役員について意見交換が行われました。以下に決定事項を列挙します。

1. 酪小獣(全国)役員

会 長 : 南 繁

副会長 : 山崎良三 入江充洋

事務局 : 松尾直樹

2. 活動方針

各酪小獣の活動はこれまで通り継続してもらう。酪小獣(全国)は、各酪小獣への連絡や酪小獣ホームページの管理を行い、酪農学園大学獣医学科・学類卒業生が各地域の酪小獣に入会していただけるような環境作りを行う。各会員からの会費徴収は行わず、各酪小獣から運営費として当面年1万円を徴収する。酪小獣大阪と酪小獣兵庫は、合併して酪小獣関西として活動する。

会議は13:00に始まり途中の10分間の休憩をはさんで17:00まで熱心な意見交換が行われました。懇親会は、東京オフィスの入る交通会館最上階の展望レストランにて行なわれ、参加者のプライベート自己紹介であっという間に予定時間が経過してしまいました。 (文責 酪小獣事務局 松尾直樹)

林家卯三郎 えべつ『外輪船』寄席 ~上方落語会~

日 時:3月24日(日)15:00~

会 場:アートスペース外輪船

(江別市2条1丁目 JR江別駅より徒歩5分)

料 金:前売り 大人2500円 学生1500円 小学生500円

当日 300円増し

お問合せ:アートスペース外輪船 TEL011-391-2170

ドラマシアターども TEL011-384-4011

出 演:林家卯三郎、笑福亭智丸、はやしや香穂(三味線)

2018年度酪進会卒業生歓迎会の開催報告

2019年2月16日札幌市西11丁目「まんぷく屋」を貸し切り、2018年度酪進会卒業生(通算56期)の歓迎会(研究室卒業生は、自動的に酪進会に入会)を開催した。4年生が卒業し、酪進会会員となることを祝い、当日、43名の卒業生・教員・在学生が、全国から集った。

酪進会は、酪農学科家畜管理学研究室の卒業生の会として1982年に結成され(当時は、西埜教授と東助手)、酪農学科の研究室体制改組に伴い家畜管理学研究室(干場教授)と家畜行動学研究室(森田教授)の合同の卒業生組織へと発展し、さらに循環農学類の家畜管理・行動学研究室(森田教授)の卒業生の会として、毎年の年賀状の会員への送付、毎年2月の卒業生歓迎会開催、4年に1度の総会開催を通じ、卒業生同士の交流や現場と大学をつなぐための活動を行なっている。2019年2月1日現在での会員数は800名を超え、一つの研究室の同窓会としては、他に例をみない規模である。

酪進会は、次期ゼミ長が決まっている3年生稲川ひなのさんから大学・研究室の近況説明で開始された。次に、4年生ひとりひとりが、90秒間で、自己紹介、研究室の思い出、卒論内容、卒業後の進路を説明した。学生たちは普段から、各自の発表を互いに評価しあうことで、プレゼンテーション能力を磨いている。今回の酪進会でも、4年生のスピーチを、卒業生全員が5段階で評価した。ただ聞くだけのあいさつよりも、4年生のことをよく理解していただけたと思う。それにしても、学内での卒論発表会でも感じたが、4年生の発表能力は、驚くほど高い。やはり、練習は決して裏切らない。よく学びましたね。

その後、出嶋副会長による新卒業生への祝辞と乾杯で懇親がスタートした。その後、3年生の小林君の司会進行で、卒業生ひとりひとりから、熱いアドバイスをいただいた。もうそのころには、会場は、まんぷく餃子とジンしゃぶの香りに包まれ、個人個人の交流は、2次会まで続くことになった。卒業生からのメッセージには、貿易交渉の結果と酪農未来、労働力や雇用、後継者の課題、新規就農に向けた営みなど、現在の酪農情勢に即した、情報があり、現役学生はとても興味を持って聞いていた。干場前学長が、中締めの乾杯を行った。そして、最後は、もちろん「肩を組んでの酪農讃歌の合唱」で終了した。 (文責 森田茂)

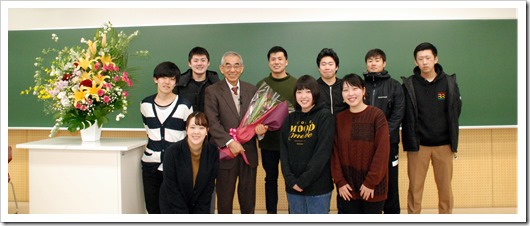

高橋圭二教授最終講義報告

2月12日(火)午後2時から、「中央講義棟C1」101教室を会場に、本学農食環境学群循環農学類主催による高橋教授の最終講義が行われた。会場には200名近い循環農学類の学生と大学関係者が出席し、講義を聴講した。最終講義のテーマは「牛にやさしい牛舎をめざして」。

司会進行は日向貴久准教授。講義に先立ち、中辻浩喜学類長から高橋教授の略歴等の講師紹介が行われた。高橋教授は、本学に2008年に勤務されましたが、大学卒業後の研究歴(主に道立農業試験場)を時系列的に紹介していただいた。高橋教授の研究テーマは・農作業の省力化・軽労化のための農業機械の開発・改良に関する研究。・乳牛舎構造の改善と低コスト化に関する研究。・畜舎内環境の改善に関する実践的研究。・乳牛の行動による牛舎施設・設備の評価。・家畜排せつ物の低コスト処理・管理と有効利用に関する研究。・3Dセンサーを用いた乳牛・飼料形状計測等々多岐に渡る。

北海道立中央農業試験場(1980~1984)、根釧農業試験場(1984~1987)、十勝農業試験場(1988~1991)、根釧農業試験場時代(1992~2007)、酪農学園大学(2008~2018)における、さまざまな研究内容についてスライドを用いて判りやすく紹介していただいた。

また、本学では研究教育活動に加えて、東日本震災ボランティア活動にも参加され、その後も酪農家支援活動を推進されました。

講義中にご紹介いただいた第八興運丸の船体に書かれてあったメッセージは写真のとおりです。

講義の最後にこれまで係わった方々への謝意と今後の抱負等を述べた。高橋教授に対して農業施設学研究室のゼミ生から感謝の花束が贈呈され、循環農学類関係者の集合写真で最終講義を終了した。

2018年度福岡三愛同窓会開催報告

2019年2月2日土曜日に福岡三愛同窓会が開催されました。本学からは船津保浩先生(食と健康学類教授)と平田晴之先生(獣医学類)がご参加くださいました。

現在、研究されている内容を交えながら大学の近況をご報告して頂きました。

お越し頂きました同窓生の先生方も和気あいあい楽しいひと時を過ごすことができました。この会の後も親不孝通りでの2次会、3次会へと続きました。

昨年酪小獣九州ブロックが解散となってしまったため、酪農学園大学としての福岡での講習会はなくなってしまいました。

残念ながら福岡で同窓生が集うのは三愛同窓会のみとなっております。本会だけでも来年もまた開催できるよう活動を継続したいと思います。(文責 浜洲 拓)

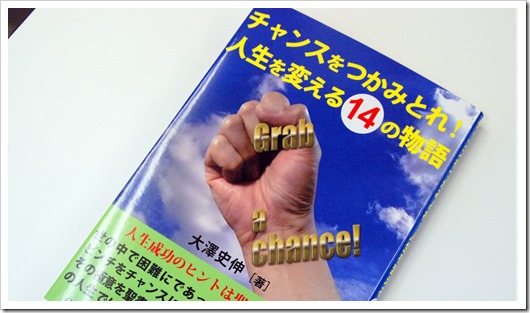

同窓生著書紹介:チャンスをつかみとれ!人生を変える14の物語

書名:チャンスをとかみとれ!人生を変える14の物語:人生成功のヒントは聖書にある!

著者:大澤史伸 日本地域社会研究所

116p :19cm 2019年1月発行

ISBN978-4-89022-225-4

世の中で困難にであったとき、屈するのか、ピンチをチャンスに変えることができるのか。その極意を聖書の物語から読み解く。他人任せの人生ではなく、自分の道を歩むための本!

本学酪農学科 1987年度卒(第25期)現在東北学院大学教養学部准教授

*人生のマイナスはプラスに変わることを知ること

*自分の持っているもので勝負すること

*失敗の人生に別れを告げること

*時間に終わりがあることを知ること

*無くならないものを求めること

*生きた言葉がその人の人生を変えることを知ること

酪農学園「緑風会」総会・懇親会開催報告

年明けの恒例行事となっている「緑風会」第14回総会・懇親会が、1月9日(水)午後5時半から、地下鉄豊水すすきの駅そばの「札幌第一ホテル」を会場に、同窓生教員60名に学園関係者18名を加えた78名で盛会に行われた。総会には緑風会近畿地区会長の河野雅晴氏や新任教員3名、教員採用試験に合格した4年生5名にも出席していただいた。

総会は二木浩志副会長の司会進行で行われた。畠山佳幸会長の開会挨拶に続き、会長を議長に議事が進行した。総会次第により2018年度事業報告・会計報告・監査報告が事務局や監査から行われ、拍手で承認された。2019年度役員(案)については4月の人事異動後に再提案することが承認された。事業計画については原案どおり承認され、中央研修会が8月3日、第15回総会・懇親会が2020年1月8日に開催されることになった。

引き続き開催された懇親会は、岸田隆志副会長の司会進行により、改めて畠山会長より新年の挨拶が行われた。来賓挨拶では谷山理事長が高大連携強化を含めた挨拶が行われた。続いて竹花学長から大学の現況が紹介、翁長入試広報センター長から学生募集に係る謝意が述べられた。

学園関係者の来賓紹介ののち、小山久一同窓会長が干支に関する話題を紹介し乾杯が行われた。年に1度の懇談の場で和気藹々とした雰囲気の中で和やかな懇談が行われた。

中ほどで河野近畿地区会長の挨拶や新任教員紹介、教員採用試験に合格した学生の紹介も行われ、最後に長谷川豊参与の一本締め、集合写真撮影ののちに閉会となった。

同窓生著書紹介:合歓の花

書名:合歓の花

著者:北畑光男氏(埼玉県 酪農学科7期 1969年度卆)

91p ; 21cm 株式会社思潮社 2018.11

前の詩集「北の蜻蛉」を刊行したのが2011(平成23)年11月。それ以降の作品を収録しました。この7年間の間に、見たり、体験したり、考えたりしたことを小生なりに詩作品にしてみました。

読み直してみると、今まで以上に、他者の存在を意識して書いてきたような傾向があるように感じられます。巡り巡って、他者は自分の問題でもあります。

詩集を作るにあたり、編集部の久保希梨子様、装幀を担当していただいた和泉紗理様、小田康之様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。 ~あとがき~