全件表示一覧

平成28年度沖縄県支部総会開催報告

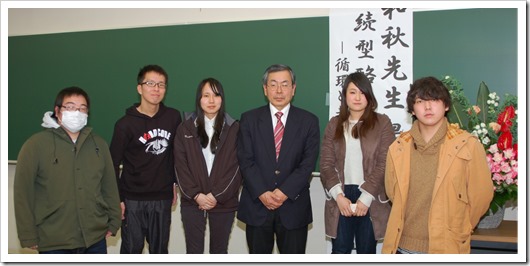

平成29年1月28日(土)に沖縄県支部総会が開催されました。小山久一同窓会長と竹花一成学長が来賓としてご出席くださり、20名弱の支部会員が参加する盛会となりました。

松園あかね(とわの森三愛高)理事の司会進行により田中巧一(獣医14期)支部長の歓迎のあいさつに始まり、小山同窓会長、竹花学長の温かいご祝辞を賜りました。総会に入り、今年度活動報告と会計報告、新年度の活動計画と予算案の承認をいただき、役員改選では1名のみ地域担当理事が入れ替わるもその他は新任期を継続することで承認を得ました。

ひきつづき竹花学長の酪農学園の現況についての講習会があり、変わりゆく現在の学園の状況を興味津々で聴講する会員諸氏の姿が印象的でした。次に小山同窓会長から創始者黒澤酉蔵の教えについて講義を受け、三愛精神と健土健民の建学の精神が普遍であることを懐かしくも心新たに聴講することができました。

隣の会場に場所を移してひきつづき松園氏の司会進行により懇親会が執り行われた。はじめに長年県支部同窓生としてご活躍された高坂嘉孝先生(獣医9期)への支部名誉会員授与式が行われた。

高坂先生は25年間に亘る沖縄県支部会員時に農業者や獣医師への指導のかたわらで農業後継者へ学園への入学動機を与える等学園へ大きな功績がありました。まだまだこれから研究に農業指導にがんばっていきたいとのお言葉がありました。

乾杯の発声は他校卒業生なるも高坂先生に臨床学・病理学などを教えていただいたことを感謝してこの会にご出席くださった県獣医学会長波平克也氏より温かいご祝辞をいただき「酪大生」で乾杯し、懇親会が始まった。「学長まで駆けつけてくれるとは私の母校の同窓会がここ数年活動がない現状とは全く異なり、素晴らしい学園同窓会である」とのお褒めのお言葉を頂戴しました。

ひとりひとり自己紹介が行われ現況と母校での思い出話などを披露するたびに笑いが起こる、終始和やかな雰囲気で進行した。 宴もたけなわでしたが、酪農賛歌を母校を思い出しつつ合唱し、大野明美氏(獣医12期)の1本締めにて全日程を終了したが、名残惜しくすぐには散会できずに多くの出席者が二次会場に移動しつつ終了となった。

出席者のみなさまありがとうございました。出席できなかったみなさま次回は参加しやすいように工夫してより有意義な同窓会となりますように準備を進めてまいりますのでどうぞお越しください。お待ちいたしております。 (文責 田中巧一)

出席者のみなさまありがとうございました。出席できなかったみなさま次回は参加しやすいように工夫してより有意義な同窓会となりますように準備を進めてまいりますのでどうぞお越しください。お待ちいたしております。 (文責 田中巧一)

とわの森三愛高校(平成18年度)3年8組同窓会報告

去る12月29日(木)午後6時から札幌市内の肉モツバルSUEZOアバアバを会場にして平成18年度3年8組の同窓会を開催しました。出席者は恩師の風岡先生を含めて16名でした。

同窓会では卒業後の進路や現状報告をそれぞれ紹介し、和気藹々とした和やかな雰囲気で時間が過ぎるのを忘れて談笑しました。(幹事:永木絵美理)

野英二教授・西田丈夫先生定年祝賀会・安宅一夫先生古希祝賀会報告

1月30日(月)午後6時半から新さっぽろアークシティホテルにおいて、標記の祝賀会等が約50名の学園関係者および同窓生が出席した。今回は家畜栄養・飼料学研究室OB会およびアジア酪農交流会との共催により行なわれた。

上原恒一郎氏の司会により進められ、ご来賓挨拶が名久井元教授より行われた。次に野教授、西田校長、安宅名誉教授にそれぞれ記念の花束贈呈が本学OBの中田みどり様から行なわれ、3名の先生方からもそれぞれ思い思いに答礼を頂戴しました。

そののち、乾杯のご発声を中原准一名誉教授からいただき、祝会に入り、和やかな懇談が繰り広げられた。

テーブルスピーチの前に竹花一成学長からご挨拶と3名の先生方への記念品贈呈が行われた。その後、各テーブルを代表して、河野崇冶氏(アジア酪農交流会副会長)、井下英透氏(OB会副会長)、岡本眞一郎氏(酪農学科同期)、小川裕之氏(ゼミ卒業生)、藤本達也氏(アジア酪農交流会理事)、小阪進一氏(本学名誉教授)の方々から心のこもったスピーチが行なわれた。

閉会のご挨拶を細田冶憲氏(アジア酪農交流会顧問)からいただき、会を終了した。

最後は輪になって「酪農讃歌」を全員で合唱し、記念撮影ののち閉会した。なお、祝賀会後も2階レストランを会場にして2次会が盛大に行なわれました。

野 英二教授最終講義報告

1月30日(月)午後4時20分から本学C5号館202番教室において、農食環境学群循環農学類(フィディングシステム研究室)野英二教授の最終講義が行なわれた。タイトルは「酪農学園に生まれて65年」。

会場には農場関係者を含めた多くの学園関係者が出席した。泉賢一教授の司会で進行。タイトルのとおり、酪農義塾・機農高校の教員であった父野喜一郎氏の次男として生まれた場所は、現在のインテリジェント牛舎付近にあった「第5寮希望寮」とのことでした。

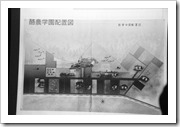

江別(本学)に生まれて本学へ勤務するに至る経歴を紹介しながら、同時に1950年代以降の酪農学園の寮や農場の所在地等も含めて時系列的にスライドを用いてご説明いただいた。

火災にも見舞われた附属農場の貴重な写真や附属農場からフィールド教育研究センターへ至る変遷を丁寧に紹介し、また本学の特徴でもある酪農実習について、その授業内容や農家への委託実習等含めてもスライドを用いて講義していただいた。

学生にとってはこの農家への3週間の委託実習は非常にその後の人生に大きな影響を与えるものになっており、現在も循環農学類の主要科目として位置づけられている。

講義終了後は、会場をを移動して野教授の退職祝賀会が教職員や所属研究室OBにより開催された。

荒木和秋教授最終講義報告

1月30日(月)午後2時40分から大学A3号館(旧農経館)305番教室を会場に農食環境学群循環農学類 荒木和秋教授(有機農業・酪農経営学)の最終講義が学生の「畜産経営論」「営農システム論」の授業の一環として行なわれた。会場には受講学生の他に、本学教職員や浜中町や足寄町等からの出席も含め、150名を超える関係者が最終講義を聴講した。なお、この講義は後日e-learningでも視聴可能とのことでした。

吉岡徹准教授の司会で進行。演題は「永続型酪農経営の展望-循環と共生の酪農をめざして-」。荒木教授は新酪農村調査等から多額の負債問題を知り、解決策として放牧酪農への傾倒とその後のニュージランドモデルの放牧酪農に北海道酪農の未来を確信したと述べた。

ニュージランドの酪農研究から足寄町での放牧酪農の推進、農場TMRセンターによる自給飼料の共有、浜中町での酪農技術センターの設置や就農者研修牧場の設置等への生産現場への助言協力事例も紹介した。教育研究活動としての学生による農村調査実習とそれに繋がる卒論作成にもふれた。 学生・卒業生と歩んだ30年で一番嬉しかったことは自分の研究を就農した卒業生が実践により実証してくれたことと話し、今後さらに調査研究を進めたいと述べた。

授業では永続型酪農経営の展望では、循環・共生の後退と再生産の視角として、自然的再生産過程、経済的再生産過程、経営的再生産過程、社会的再生産過程の4つの観点が成立することの重要性を説明した。

そのための北海道酪農経営の展開として1)酪農経営の規模拡大過程、2)生産構造、3)再生産の現状をスライドで紹介した。

さまざまな統計分析により「集約放牧・ミルキングパーラ・季節繁殖」方式は北海道酪農の将来像となることと、若者が参入してくる魅力ある酪農経営の構築に必要性を述べた。 最後に浜中町や足寄町の関係者より謝意のご挨拶と研究室学生から感謝の花束が贈呈された。

田村豊教授・横田博教授 最終講義報告

1月27日(金)午後4時30分から中央館学生ホールにおいて、獣医学類食品衛生学ユニットの田村豊教授・獣医生化学ユニットの横田両獣医学群獣医学類教授の最終講義が開催された。

岩野英知教授の司会進行で進められ、北澤多喜雄獣医学群長から開会のご挨拶を頂戴した。田村教授は「私の歩んできた道」横田教授は「酪農学園イズムよ永遠なれ」。

会場には獣医学類の学生やOB、学内教職員等100名を超える方々が参集した。

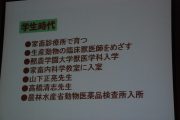

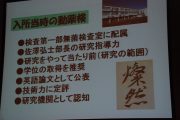

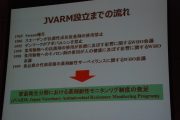

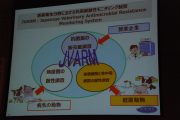

まず、田村教授はスライドを用いて、ご自身の経歴を紹介。内科学教室で高橋清志先生に学び、農林水産省動物医薬品検査所に入省。気腫疽菌、緑膿菌、薬剤耐性菌等を研究。JVARMの設立に携わった。

2004年本学獣医学科教授で着任。研究テーマは「生態系における耐性菌のヒトにいたる経路の解明」。モットーは「良く遊び、良く学べ」。学生に対しては「Only Oneをめざして仕事を楽しむ」ことを餞の言葉に贈った。

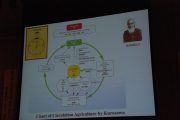

横田教授は生化学への興味をもったきっかけや本学着任時に頂いた研究テーマ「UDP- クルクロン酸転移酵素の解析」も含めて薬物代謝酵素研究の課題として、UGTの役割と誘導性、広い基質特異性、潜在性、起源と本来の役割について紹介した。

また先生は酪農学園イズムを「未来を担うイズムであることを痛感する日は遠くない」と延べ、土に愛し生産することは社会基盤でありそれに携わることは尊いと述べた。

今日、「酪農学園イズムと合致するOne Healh 、循環型社会、里山資本主義の考えが多くの人を惹きつけている」と結んだ。

今後の活動目標として樹木のもつ機能性を研究し、北海道地域産業へ貢献したいと述べている。

両教授に対しての質疑応答のあと、それぞれのユニットから花束が贈呈された。終了後は先生を囲んでの祝賀会も行なわれたようである。

佐々木均教授最終講義報告

1月27日(金)午後3時から本学中央館学生ホールを会場に農食環境学群循環農学類応用昆虫学研究室佐々木均教授の最終講義が行なわれた。テーマは「酪農学園における昆虫学の系譜と私の歩み」。会場には100名を超える研究室OBや学園教職員が最終講義を聴講した。

最終講義は小宮道士教授の司会で進められ、高橋圭二学類長から開会のご挨拶が行われた。冒頭に佐々木教授は、元ICU総長の湯浅八郎氏と本学との関係について基督教酪農大学設立計画等を含めて説明した。次に桑山覚氏や坂本与市氏を紹介し、本学昆虫学研究室の系譜や研究室名称の変遷を時系列で説明した。

その後、ご自身の吸血昆虫にかかる世界各地での調査研究内容についてスライドを用いて分かりやすく紹介していただいた。2015年にはタイ王国保健省から先生の功績に対しての感謝盾が贈呈されている。

また最終講義資料として携わった学生や院生の論文一覧や研究業績や学科発表の一覧を紹介していただいた。終了後は研究室学生等から記念の花束が贈呈された。

28日(土)には佐々木先生の退職記念謝恩会がホテル札幌ガーデンパレスで開催され、学園関係者や研究室OBが全国各地から出席した。

獣医学科「2017山口県同窓会」

獣医学科「2017山口県同窓会」

平成29年1月27日、長門市吉亀旅館にて小岩政照教授をお迎えして同窓会が開催されました。

小岩先生はJA下関主催の講演会の終了後、同窓会に参加いただけました。出席者は獣医学科卒業生14名が駆けつけてくれました。会場は明治47年から営業されているお部屋で行われました。

県内在住の2名の小岩先生の同級生も参加され学生時代のお話に花が咲き40年前の学生時代ににタイムスリップされていました。

県内在住の2名の小岩先生の同級生も参加され学生時代のお話に花が咲き40年前の学生時代ににタイムスリップされていました。

長門市の食材を使った食事と先日プーチン大統領も絶賛されたお酒たっぷりと堪能することができました。

小岩先生また参加者の皆様またお会いする日を楽しみにしております。(文責 市岡貴典)

菊池直哉教授最終講義報告

1月26日(木)午後3時から学生ホールを会場にして獣医細菌学ユニットの菊池直哉教授の最終講義が行なわれた。会場には学生や教室OB、学内教職員等100名近い関係者が訪れた。演題は「細菌とともに歩んで42年」。

村田亮講師の司会により進行し、講演に先立ち、北澤多喜雄獣医学群長の開会挨拶が行われた。菊池教授はまず経歴を紹介して、本学への入学や卒業後の細菌学一筋の教育研究生活についてスライドを用いて丁寧にご説明いただいた。

大らかな学生時代の様子や獣医学科の概要説明、家畜微生物学教室から獣医細菌学ユニットの歩みを順に紹介した。

また家畜外科学から家畜細菌学へ、実習から研究へ、学科の変遷等ではご自身の専門外分担当でのご苦労や獣医学科発足当時の概要説明をまじえながら貴重な写真等も紹介していただいた。

多くの出会いでは「何物にも変え難い42年間の財産は卒業生」(5433名)であることを述べた。感想として恩師等の「多くの人に支えられ、大学とともに大きく成長させて頂いた。」と先生らしく謙虚に語った。今後は健康に留意して登山やマラソン等にもチャレンジしたいとの抱負を語ってくれました。最後に聖句を引用し、「狭き門より入りなさい」と学生に餞の言葉を贈った。

また、菊池教授への感謝をこめて、「ボランティアドックの会」南代表から記念品と花束、「細菌学ユニット」の学生から記念品が贈呈された。