OB会新着情報一覧

懐かしい顔をともにした数時間 !~短大Ⅱコース14期生同期会報告~

平成30年11月3日、 19年ぶりの同窓会を開催いたしました。 卒業以来、初めて顔を合わす人もいたりして30名が集いました。

平成30年11月3日、 19年ぶりの同窓会を開催いたしました。 卒業以来、初めて顔を合わす人もいたりして30名が集いました。

新札幌(ホテルエミシア)に集合して学校を見学。 在学当時とはすっかり様子も変わり、近代的な施設を整えた景色の中にも当時を思い出す一端を探しながら時間の経つのを忘れた数時間でした。

全国各地(今回、 道外より6名)から、 還暦(定年)を迎え人生の節目となる今同窓会に奥さまを同伴で来道した人・・・など様々ながらも、 元気な姿で再会出来た事に感謝の思いでした。

年齢的にも体力の衰えを感じる時期に差し掛かる日々の苦悩?などの情報交換があちらこちらで・・・

年齢的にも体力の衰えを感じる時期に差し掛かる日々の苦悩?などの情報交換があちらこちらで・・・

一次会で帰る予定の人も、ついつい別れを惜しみ二次会の席に着いたり・・・夜の更けるのもすっかり忘れた時間でした。現段階で消息不明だった仲間についても驚くほどにその情報が確認できるなど、卒業してから随分時間が経っていても人と人の繋がりが大切・・・と改めて感じました。

北海道内外問わず、各地で活躍する仲間の健康と益々の活躍を願いつつ又の機会に再会出来る事を約束しての同窓会でした。学校見学などにお世話下さった同窓会事務局等に感謝いたします。

次回(期日未定)の開催までお元気で・・・

追伸)住所等に変更や確認出来た事などあれば連絡下さい。(文責 幹事 井上 茂)

機農高等学校1969年卒業組 第4期生 同期会報告

私たち機農高校生は、時代の要請により、科がいくつも変わり、創学第1期から何十年目の連続した〇〇期生という呼び方がないので、直ぐには何期生?というのでは先輩なのか後輩なのか判らず戸惑うことがあり。

1933年酪農義塾が創立。機農の名前が世に出て来るのは1942年。1948年に野幌機農高等学校となっているので単純に高校からの数えだと18期生となる。機農名からだと私たちは24回生ということになるのだが?これでは計算が合わない。10年先輩が農業科で15期生?複数科が同年代時にあったと思われるが、詳細は歴史家に任せることにする。

今回の来道(私は八戸在住なので)の目的の一つに、10年先輩に当時のことのお話を尋ねることであった。その先輩とは、調べるに機農高校農業科第15期生1959年卒業となっている。そこで10年先輩であることが判る。敢えて先輩と呼ばせて頂く。

先輩の現在の住まいは、50年前と変わらず。私たちが2年の時に暗渠排水作業のために角山の圃場へ通った。先輩はその野幌8丁目通りにあり、現在も酪農を営んでおられる。私はこの場所に来るのは50年振りである。

少し話が長くなるが。現在私たち4期生の記念誌を制作中で、そのなかに50年前、この砂利道路をスコップ担いで歩いて帰る私たちの行進の写真が見つかり、掲載する予定です。その写真には当時の先輩の牛舎の一部が写っており、現在もその場所に同じ牛舎が残っている。また撮影された日時も判明できた。

学生時代にガリ版で作った学級文集が残っており、その中に農作業の苦しさのボヤキが切々と年月日付きで述べられており、当時私たちがどのようなことを考えていたのかがよく分かるのですが、その殆どを忘れてしまうほどの年月が流れてしまっています。

この地に10年先輩がおられることを知ったのは、3年の時の担任であった神正士先生のご子息にこの古い写真を見て頂く機会があり、そして、わざわざ現地まで足を運んでくださって判ったことである。

神先生の奥様の存在を知ることになるのは、角山の開拓を小説にした本を読んだことに始まります。その本の著者が神先生の奥様であったこと。またその本を私に紹介したのは三沢市在住の機農同期生でした。これもなんかの縁と感じてその後、厚かましく古い写真を送って、撮影場所が判明した経緯でした。もちろん先輩に会うことも出来て、撮影された場所も特定できたことは言うまでもないことでした。

さて、私たちの今回の同期会は14回(2年毎)を迎える。今回、54人の大人数参加と例年にない多さであった。そのために一言も会話を交わさないでサヨナラしてしまった仲間もいたと思う。今回初参加者がおり。ということは48年ぶりとなる。私は覚えていたが、相手からは、お前誰だ?という反応には、仕方ないかと思う。

もう一つの悲鳴?狭い部屋に仮の写場を作り、何とか54人詰め込んで撮影をすることになる。撮影場所は、仮の写場で、終了後は宴会場になるところであったので、それからテーブルを配置して椅子を並べて、こちらは撮影機材を早々に片付ける作業にてんてこ舞い。そのうち主催幹事の挨拶が始まりだし、こちらはかなり慌ててスナップ撮影に奔走することになる。

集合撮影では飽きたのか、駄々をこねるキットギャングたちをなだめるのに、別な労力を使ってしまった。毎回いつも元気なギャングどもである。わがままも同期の仲間としての証なのかな。開催地と日時:2018年11月17日 帯広市 ホテルCABIN

※学園の時代考察は極めて個人的な見解です。 (撮影&文責 園田益男)masuosonoda@gmail.com

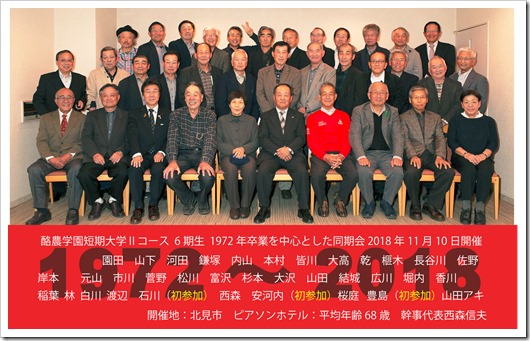

酪農学園短期大学Ⅱコース6期生 1972年卒業組を中心とした同期会報告

2018年11月10日北見市ピアソンホテルにて3回目の同期会を開催した。(私たちは3年毎の開催)

タイトルに~を中心としたのは、時代背景もあり、同期生は先輩後輩2~3年入り乱れていた。(年齢も学歴も)現実には4年制大学を卒業してから入学してきて酪農家のお嫁さんになった人。開拓入植のため1年間留年して私たちの同期になったもの。また後輩として卒業していった者もおります。だから正確には〇〇同期生とは言えないことから、上のような言い回しになっている。私たちの同期会の考え方は、同じ釜の飯を食ったことを持って同期生と見なし、その後参加していただいています。これは初回開催幹事が宣言してくれたことに起因しています。その事をもって同窓会の案内を出し続けている。またそのことを理解して頂けた仲間は気持ちよく参加していただいている。まだ参加いただけていない者へは粘り強く、その趣旨を説明してより多くの再会の機会を作るべく、各地区持ち回りの幹事たちにはご苦労いただいております。

今回はそのような努力?もあって5ヶ月だけの同期期間だった者が、福岡県から駆けつけて頂き、50年振りの再会を果たしたのだが、再会というにはあまりにも時間が経ち過ぎたようだ。でも10人ほどはしっかりと覚えていてくれたようで同期会でひとりぼっちになることはなかった。

個人的には私の実家に一晩泊まって頂き、翌日早朝の飛行場から帰路についていた。3年後、札幌近郊での次回開催が申し送られて、幹事長と事務方も即、決定快諾頂き、その再開を約束した。

余談ではあるが、我輩、同期から専属カメラマンとして拝命頂いておりますので、私のアルバムには沢山の思い出(6期生)が、積もりつもっていきます。

すこし話を戻すが、同じ釜の飯を食ったのは、なにも同期ばかりではない。全寮制でしかも3カ年先輩後輩、同室でしかも冬季間だけの短い学生生活を送りました。しかも加えて、同じ釜の飯をくったのは3学年だけではなく、上下5年分の同じ釜の飯を食った者がいたことになる。私たちが1年の時の3年生先輩。そして私たちが3年の時の1年生後輩。この学園同窓会のHPがあるおかげで、先輩後輩の年齢を重ねた姿?を見ることが出来ています。そのことについては、学園に感謝するばかりである。

私案ではありが、今後の同期会のあり方について取り敢えずは、私たちを2年生と仮定して、先輩と後輩を加えた合同同期会を開催したいと考えている。決して多くはない当時の記憶と年齢のこともあって、もしこの紙面を観て理解を示してくれるものがおられたら、ぜひ連絡いただければ、大変嬉し良い限りであります。

今回開催の記述後になったが、幹事代表は訓子府の西森信夫氏で、彼とは機農高校からの同期でもあります。参加数は35名。時間の過ぎるのも忘れて当時の懐かしい話に尽きることはありませんでした。次回開催は2021年、樺戸郡月形町の前町長、桜庭誠二氏に幹事長を、雨竜の長谷川直巳事務取扱と役割まで決まって快く引き継ぎされることが決まりました。誰も欠けることなく、そして前述の参加者を増やす努力は今後も続けていきます。

(写真・文責 園田)

獣医学科第4期同期会開催報告

平成30年11月21日に、宮城県の松島に於いて4期の同期会を開催致しました。

昨年の兵庫県姫路市の小河君より、今年開催の宮城県の保科君に同期会の幹事が回り、今年度の同期会の開催が盛況裡に、お開きとなりました。

4期生19名、同伴者4名の参加で、まず同期生の物故者に対し、黙とうで開始され、乾杯して祝宴に入りました。

4期生は、今年は古希に成りましたが、後ろ髪を見ると誰だか分かりませんが、顔は学生時代と激変なく、自己紹介に入りました。

飯沼愼一郎君、小松君、小西君、小河君、永井君、伴君、佐藤敬君、佐藤利博君、村上君、根本さんは、現役で獣医業に邁進。飯沼君、内山君、木戸君、保科君は、市町村の議員さんで奮闘中、北村君は、相変わらず中央政界で多忙な日々の中、斉藤文生君、本巣君、福富さん、久保は、無職の人種に分類され近況報告をしながら、歓談の宴の中、来年の開催について函館を最後に10年程

内地を周回していたので北海道の声もありましたが、富山県の永井さんに幹事を引き受けて貰う事に決定し、一次会のお開きと成ると、酪農讃歌を歌わなくては終われないと全員で歌い、二次会へと席を移し、各地より持ちよった品々を堪能しながら、夜更けまで話に華が咲きました。

翌日は、伊達政宗公の菩提寺の瑞巌寺を拝見後、松島遊覧船で松島湾を船上から観光した後、仙台市へ移動し、仙台名物の牛タン定食を頂き、来年の再会を誓い解散と成りました。 〔文責・久保 明 〕

酪農学園短期大学Ⅱコース「ふみあと会」第2回総会・講演会・親睦交流会報告

11月25日(日)15時30分から、新札幌の「ホテルエミシア札幌」2Fパステルを会場に「ふみあと会」の第2回総会、16時から講演会、17時から親睦交流会が開催された。

遠くは鹿児島県や熊本県、岐阜県、大阪府から参加した方もおり1期から20期までの同窓生会員71名と学園来賓者5名の総勢76名により開催された。

第2回となる総会は、黒澤敬三副会長の司会で進行し、山川勝会長の開会あいさつに続き、小野敏氏(5期)を議長に選出して議事が進行した。

報告事項では事務局の炭谷輝男副会長から事業報告、会計の泉澤章彦氏から会計報告、古川豊記氏から監査報告がそれぞれ行われ拍手で承認された。審議事項では若干の規約改定と役員改選が行われ、役員改選では山川勝氏(1期)が勇退し内田和幸氏(5期)が新会長に就任、新たに家入隆氏(9期)を副会長に選任。その他の役員は留任が提案され承認された。今後の活動については役員任期の3年後を目途に3回目の総会・親睦交流会を開催したい旨が報告された。

総会終了後、同会場において、「北海道農業におけるホクレンの役割」と題し、ホクレン代表理事会長・内田和幸氏(短大Ⅱコース5期生)の講演が行なわれた。

内田会長は、ホクレンは1919年(大正8年)に北海道信用購買販売組合聯合会として設立され、来年百年を迎えることを冒頭紹介。また1兆5千億円の売上高をもつ経済団体としての役割と、農業協同組合としての相互扶助の精神に立脚したさまざまな活動内容を紹介した。今回の相次ぐ台風被害や胆振東部地震における被害補償について自助公助共助の立場からホクレンのさまざまな被害者支援を紹介。「大規模停電ブラックアウトにより2日間で2万1千tの生乳が廃棄され約20億円の損失が出た酪農家に対しては指定生乳生産者団体としてのホクレンの立場から、更に震源地での建物被害など地震対策としてホクレンとして過去最大規模となる40億円の生産者支援を決めた。これは共助の理念を持った協同組合だからこそできる対応」と地域農業を守るというホクレンの役割を強調した。

今後のTPPやEPAに伴い一次産業へのしわ寄せが想定される中、関税率の引き下げ等で疲弊する農業分野に対して、最先端の技術を駆使した営農指導強化やIT化、ロボット搾乳機など省力機械化により後継者を育てることの重要性も述べた。生産者と消費者が一体となった取り組みや、家族経営で生活が成り立つ環境をどうやって作るかなど多様な考えを取り入れ政策決定することの重要性も述べた。

最後に学生時代に触れ、「20歳前後の多感な時期に酪農学園で“三愛精神”と“健土健民”の精神に触れたこと、短大Ⅱコースで働きながら学ぶ多くの仲間に出会えたことがその後の人間形成のうえで大きな財産になった」と振りかえった。

講演会終了後、記念写真を撮影し17時から親睦交流会が開催された。黒澤敬三氏の司会で始まり、山川会長のあいさつのあと、学校法人酪農学園谷山弘行理事長から祝辞と酪農学園の現況が報告され。ホクレン会長内田和幸氏がふみあと会会長就任あいさつを兼ねて祝杯の音頭を取り開会となった。

親睦交流会では本年1月に行われた、Ⅱコース愛唱歌「ふみあと」のオーケストラ版収録の様子を収めたDVDが放映された後、女性陣のコーラスをバックに全員でふみあとを合唱。1期から20期まで年代を超えた同窓生が参加者プロフィールを掲載した栞を見ながら、お互いの経営状況や地域の農業情勢を話し合う様子や、半世紀前の学生時代を思い出し感慨にふけるなど、働きながら学ぶという実学教育を共有したⅡコース同窓生ならではの交流の輪が広がっていた。特に今回は若い同窓生が大勢参加し「卒業期が違う同窓生が一堂に集まる機会は貴重、次回は同期会を兼ねて皆を誘って参加したい」との話が出るなど、今後の発展を望むうえで心強い限り。

締めは鹿児島県日置市で乳牛80頭、個体平均乳量1万㎏の酪農を営む18期・西園満徳氏の発声で親睦交流会を閉じた。

二次会は19時30分から50名が参加。日本新三大夜景に選ばれた札幌の夜景を一望する31Fカーサビアンカにおいて北海道議会議員の6期・白川祥二氏の乾杯で始められた。15時半からの長丁場で先輩同窓生がお疲れ気味のなか、若い同窓生はかって教鞭をとられた恩師・野英二酪農学園大学副学長を囲んで大盛り上がり。野先生は「いやいや現地教育では俺が教えられた・・・」とヒートアップするなど、それぞれ札幌の夜景をバックに思い出づくりに励んだ。話が尽きぬなか、JAしずない代表理事組合長の13期・西村和夫氏の締めで長い1日を終えた。

酪進会総会開催報告

2018年11月3日札幌市「TKPガーデンシティ アパホテル札幌」にて、酪進会総会を開催した。

酪進会は、酪農学科家畜管理・行動学研究室の卒業生の会として1982年に結成され(結成には、西埜名誉教授と東元助手、近藤元講師および卒業生が尽力)、酪農学科の研究室体制改組に伴い家畜管理学研究室(干場名誉教授)と家畜行動学研究室(森田教授)の合同の卒業生の会として、4年に1度の総会(冬季オリンピックの年)および毎年2月の卒業生歓迎会(基本的に第3土曜日)、年賀状の会員への送付を中心に活動を行なっている。

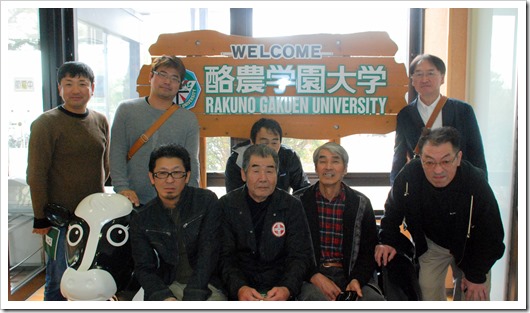

2018年11月1日現在での会員数は約800名である。本年は総会の年であり、全会員へ案内状を送付し、酪進会総会を開催した。総会当日の13:00からは、酪農学園大学内での現地視察会を開催し、10名の卒業生が参加した。

同伴者も含めた元教員および卒業生の参加者は70名で、現3年生(8名)、4年生(6名)を含む計84名の総会となった。総会では、前田会長挨拶の後、酪進会会員・会計状況、酪農学園大学の現状を、森田教授が報告した。

総会後の懇親会では、出嶋副会長の挨拶の後、卒業年次ごとの自己紹介、近況報告があり、最後は、酪農讃歌で会を閉じた。特に1975年3月卒業の12期卒業生は5名もの出席を得た。また、2014年3月卒業の51期は6名と最も多い参加者の学年であった。現役ゼミ生も参加して、卒業生との交流や、当時・現在の研究室の様子に話の花を咲かせていた。

短い2時間であったが、2次会・3次会と、懐かしい同窓生との交流の夜はさらに続いていたようである。

2019年2月16日には酪進会卒業生歓迎会が、2022年11月5日には第11回酪進会総会が予定されている。次回の開催が楽しみである。(文責 森田茂)

第3回酪農学園大学体育会ワンダーフォーゲル部OB・OG会総会&大懇親会報告

去る11月3日(土)、定山渓温泉ホテル鹿の湯に全国からOB・OG21名、顧問2名、現役部員14名が参集し、第3回総会が開催されました。

総会では、高澤会長より開会の挨拶があり、その後審議に入りました。決算報告、予算案、新入会員、役員改選、次回総会の開催日程について審議が行われました。

総会では、高澤会長より開会の挨拶があり、その後審議に入りました。決算報告、予算案、新入会員、役員改選、次回総会の開催日程について審議が行われました。

2年毎に開催される総会は、3回目となり、隔年で11月の第1土曜日に開催することが決まりました。今後も永続的に開催できるものと思います。

懇親会では参加者の個性あふれる近況報告に様々な職種での活躍ぶりがうかがえました。話が尽きない中も時間は過ぎていき、あっという間に2次会、3次会へと流れていきました。伝統の飲み会の様相となり、最後は肩を組んでの部歌唱和となりました。

楽しく盛大に、総会・懇親会を終えました。2年後も元気に再開することを約束して、解散となりました。(文責 森下)

山口県酪農学園大学獣医学科同窓会「山楽会」開催報告

11月10日、山口県酪農大学獣医学科同窓会「山楽会」が長門市で開催されました。

11月10日、山口県酪農大学獣医学科同窓会「山楽会」が長門市で開催されました。

大学からは中出教授がはるばるお見え頂きました。5期生の藤本先生から自己紹介と近況報告が始まりそれぞれの現在の奮闘ぶりを披露しました。

宴は楽しく和気あいあいと進みお酒とおいしい食事を楽しみました。そして、今回一番楽しみにしていました大学の近況報告が中出先生から講演していただきました。

各々学生時代を過ごした時の思い出しながら多くのの施設の変化や斬新なアイディアに驚いておりました。ただ、本学園が未来につなげていこうという「健土健民」の熱い気持ちが伝わる報告でした。集まった同窓生は最高の笑顔で楽しませていただきました。

2次会は市内の昭和レトロなレコードがたくさんあるスナックでみなさん熱唱することができました。(文責 市岡貴典)

酪農学園短期大学Ⅱコース5期生同期会報告

“ようこそ美しき唄の町美唄へ”10月30日~31日、紅葉のなごりが残る美唄市のピパの湯ゆ~りん館に於いて短大Ⅱコース5期生(s43年・1968年入学)の同期会が3年ぶりに開催された。15時からの受付を済ませた後自室でくつろぐ人、ピパの湯自慢の青の洞窟温泉に浸かり気分を高揚させる人それぞれ。全員揃ったところで記念写真を撮影、18時から同期会が開催された。

地域持ち回りで今回の幹事役となった美唄・岩見沢地区金田功氏の司会で始まり、代表幹事の藤井忠一氏が「炭鉱の歴史を残し、田園ののどかさにあふれ、石の彫刻にいやされる美しき唄の町美唄にようこそ」と歓迎のあいさつ。恒例により一番遠方から駆け付けた大阪市足立巧氏の乾杯で宴会が開始された。足立氏は創建から1300年、奈良時代末期に開寺されたという名刹、勝ち運信仰で有名な大阪箕面市「勝尾寺」に勤めているとのこと。

今回の同期会には28名が出席、残念ながら途中で学業を諦めざるを得なかった中退者も「働きながら学んだ仲間として」参加を呼びかけ、48年ぶりの再開となった。地震や台風の話し、孫や病気の話しなどで盛り上がりながらあっという間に時間が過ぎた。次期開催地を富良野・旭川地区と決め、幹事役予定の中富良野・安井士八(ひとや)氏の一本締めで宴を閉じた。

翌31日はあいにくの雨であったが、「安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄」で大理石やブロンズの作品に触れしばし芸術空間に身を置きながらの解散となった。

今回の同期会開催にあたって準備を重ねていただいた美唄・岩見沢地区幹事の藤井忠一氏、森川遵一氏、金田功氏、小林政輝氏、野尻順一氏、渡辺昭雄氏に感謝申し上げます。次回は富良野で元気に会いましょう。(文責/炭谷)

酪農学園大学肉製品製造学研究室同窓会開催報告

10月27日、新さっぽろアークシティホテルにて酪農学園大学肉製品製造学研究室同窓会を開催いたしました。

歴代教員3名(鮫島邦彦先生、山本克博先生、石下真人先生)と現職の舩津保浩先生及び酪農学科5期生から食品科学科22期生と20代から70代までと酪農学園大学開学時からあります伝統ある研究室の同窓生55名が一同に集まるのは初めての機会となりました。

開会の挨拶といたしまして、研究室開設時に携わりました鮫島邦彦先生が当時の肉製品製造学実習室での実習でのエピソードなど懐かしい話がありました。

酪農学科8期生の小野 武二三氏の乾杯の挨拶、同窓生提供の抽選会など大いに盛り上がり、閉会の挨拶として山本克博先生から100年続くように研究室の繁栄を祈念するとのお言葉、最後の乾杯として酪農学科5期生の髙澤 健男氏のご発声のあと、記念撮影いたしました。

同窓会は終始盛り上がり、参加者一同、思い出話に花を咲かせていました。次回の開催は未定ではありますが、また元気で再会すること約束いたしまして散会いたしました。

最後に同窓会を援助してくださりました大学校友会様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 (幹事 前田尚之)