OB会新着情報一覧

獣医学科同窓会「三愛賞」並びに「特別三愛賞」受賞式報告

10月7日(金)午後1時10分から中央館学生ホールにおいて、第11回獣医学科同窓会「三愛賞」並びに第7回「特別三愛賞」授賞式および受賞講演会が開催された。会場には獣医学科教員や学生、同窓生、学園関係者約100名が出席した。

本年度の「三愛賞」受賞者は(株)トータルハードヘルスマネージメントサービス 会長黒崎尚敏氏(10期)。受賞理由は、酪農畜産の発展に多大な貢献をするとともに、後進の育成・指導に尽力。生産獣医療分野における酪農家及び獣医師向けの講演や執筆活動等を精力的に行い、本学同窓会の社会的評価を高め、獣医学の社会的発展に寄与した功績によるものです。

「特別三愛賞」受賞者は前本学教授 田坂隆美先生。酪農学園大学獣医学科獣医公衆衛生学教室の初代教授としてその基礎を作り多くの優秀な卒業生を輩出し、また、酪農学園大学と獣医学科同窓会の発展に多大な貢献をされたことが主な受賞理由です。

受賞式は高橋俊彦教授(同窓会事務局長)の司会で進行し、南繁獣医学科同窓会会長より受賞のお祝いのご挨拶と受賞者の紹介が行われた。次に授賞式が行われ、田坂先生、黒崎氏に受賞の賞状並びに副賞が南会長より送られた。

受賞者の返礼では田坂先生は「同窓会からこうした特別賞をいただけることに感謝申し上げたい」とお礼を述べ、学科開設当時をふり返ってご紹介いただいた。

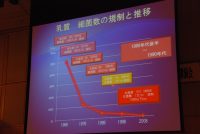

三愛賞の記念講演は「生産獣医療(プロダクションメディシン)を求めて」と題して、総合的な牛群管理一筋に歩んできた自身の経歴をスライドにより約1時間丁寧にご紹介いただいた。また受賞記念資料として黒崎氏の「いまこそ「牛群雲の如し」」が配布されたが、この内容は辛酸をなめた根室原野の開拓に取り組んだ佐上真一北海道庁長官の業績を讃えている。(なお佐上真一は酪農義塾の初代塾長。)(酪農語録北海道酪農を築いた人々よりの抜粋編集)

終了後は関係者による受賞者を囲んでの記念写真撮影のあと、2階談話室に会場を移して、和やかに茶話会が催された。

全国酪小獣会議開催報告

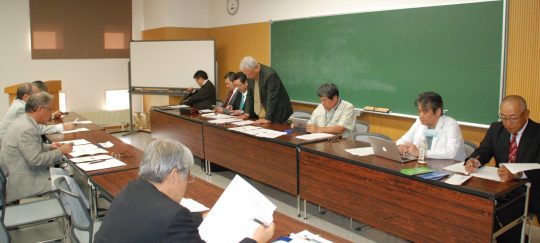

10月5日(水)午後3時から6時まで大学動物医療センターを会場に全国酪小獣会議が14名の関係者で開催されました。

酪小獣からの出席者は、大阪会(山崎良三会長)、兵庫(小河晴夫会長)、中国(鳥越秀二会長)、東北(後藤忠彦会長)、麦の会(南繁会長、立花徹副会長、玉井聡副会長、松尾直樹事務局長)。

酪小獣からの出席者は、大阪会(山崎良三会長)、兵庫(小河晴夫会長)、中国(鳥越秀二会長)、東北(後藤忠彦会長)、麦の会(南繁会長、立花徹副会長、玉井聡副会長、松尾直樹事務局長)。

本学からは竹花一成学長、動物医療センターから山下和人センター長と高山基樹事務課長、中出哲也教育センター長、酪農学園同窓会から野村武顧問、浦川が出席した。

松尾事務局長の司会で進行。開会挨拶は南会長から出席お礼等含めたご挨拶をいただいた。山下センター長からは動物医療センターの概況報告が行なわれ、次年度から土日診療が行なわれることも紹介された。

竹花学長はお忙しいところ途中よりご出席いただき、大学の現況についてご紹介いただいた。

竹花学長はお忙しいところ途中よりご出席いただき、大学の現況についてご紹介いただいた。

報告事項では、1)全国各酪小獣の活動報告が配布資料をもとに行なわれた。全国組織がほぼ出来つつあるが、各地区での課題が多いことも紹介された。2)小動物開業後継者優遇制度設定要望書の提出については 平成29年度入試から3名の枠で検討されていることが報告された。3)水害被害支援では白樺会所属の五十嵐さんへの募金を報告。4)玉井副会長から酪大生ビールの製作経過や売り上げ状況等を報告いただいた。

協議事項では、1)全国酪小獣と動物医療センターとの連携について、病院の先生紹介含めて会報やe-learningも含めて情報共有の必要性が協議された。2)研修会の開催方法について(講師派遣含む)は、今後の派遣旅費等の経費負担等について熱心な議論が行なわれた。3)本会の今後の在り方では、当面は現状同様に協議会のような形で行なうこととなった。4)未加入地域では北関東等での広報が語られた。3時間にわたる意見交換ののちに午後7時半から札幌市内に移動して懇親会が開催された。

協議事項では、1)全国酪小獣と動物医療センターとの連携について、病院の先生紹介含めて会報やe-learningも含めて情報共有の必要性が協議された。2)研修会の開催方法について(講師派遣含む)は、今後の派遣旅費等の経費負担等について熱心な議論が行なわれた。3)本会の今後の在り方では、当面は現状同様に協議会のような形で行なうこととなった。4)未加入地域では北関東等での広報が語られた。3時間にわたる意見交換ののちに午後7時半から札幌市内に移動して懇親会が開催された。

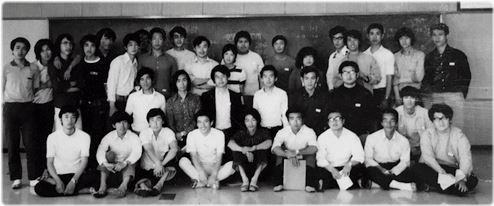

獣医学科第17期30周年同期会開催報告

去る7月16日(土)酪農学園大学黒澤記念講堂、ホテル札幌ガーデンパレスを会場にして標記の記念同期会が開催されました。参加者は53名で本学から中尾敏彦先生、加藤清雄先生、平棟孝志先生、種池哲朗先生、湯浅亮先生、新山雅美先生、竹花一成先生、菊池直哉先生、中出哲也先生、高橋優子先生、金子千恵様にご出席いただきました。

礼拝は1時半より記念講堂礼拝堂に集合し、記念写真撮影ののち、獣医学群准教授の高橋優子氏の司式、金子千恵氏の奏楽で行なわれました。その後幹事代表挨拶が及川伸代表から、また歓迎のご挨拶を竹花一成学長が述べられた。

祝賀会はホテル札幌ガーデンパレスに会場を移動して午後6時から開催され、記念写真撮影も行なわれ、和気藹々の中、午後8時から2次会、10時から3次会、4次会と流れ、盛会裏に終了しました。

幹事:柄本浩一、及川 伸、木村 真、田之上真一

西 英機、前谷茂樹、松尾直樹、南 佳子

2016年度酪農学園「緑風会」第9回中央研修会が開催される

本年度中央研修会が、8月6日(土)13:00~本学C1-101教室において会員31名の参加により開催された。

会に先立ち西田丈夫会長より、教育情勢の近況報告と研修会への期待を述べた後、本学教職センター長である樋元淳一教授から、本学の教員養成の状況と本道の農業教育への期待を述べる挨拶をいただいた。

講演Ⅰ

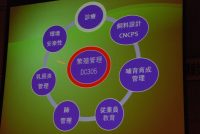

本学入試部 林 多喜夫次長から「酪農学園大学の教育ー最近の取組みも交えてー」と題し講演をいただいた。学群の構成や学類・コースでの学習や研究状況の紹介、改築された希望寮(男子寮)、清音寮(女子寮)の紹介、クラブ・サークル紹介。学類で取得できる資格、就職内定率が94.9%等の説明をいただいた。続いて新たな取り組みとして、①獣医学共用試験実施と臨床実習教育施設の充実 ②食Pro育成プログラムを導入 ③ワインプロジェクト(ROWP)についての説明がなされた。最後に、2017年度入試制度について説明があり、各高校で有利に活用してほしいとの説明がありました。

教育実践発表

北海道名寄産業高等学校 高橋英明教諭が「農業高校における地域と連携したクリーン農業の実践事例」として、高橋教諭が長年研究してきた、メロンの有機無農薬栽培の実践事例を紹介した。

高橋教諭は、名寄の気温の寒暖の差を利用した高糖度メロンの栽培研究、近年は「安心安全に特化した有機栽培」に挑戦しており、その実践事例を紹介した。 研究の特長として、①有機農業研究会、上川農業改良普及センター、地域メロン栽培農家等と連携していること。 ②チリカブリダニやコレマンアブラバチ、ミヤコカブリダニなどの天敵を使った害虫防除を効果的に利用し経費削減をしていること。 ③生産したメロンに「太陽のメロン」と命名しブランド化したこと。 ④贈答用として高級感を出すため宝石箱をイメージした印籠型の箱を使用したこと。⑤東京日本橋高島屋デパートと取引されたこと。 ⑥価格を1玉3,980円としたこと。 ⑦付加価値をつけるなど生徒の学習に活用したこと。等が発表されました。

講演Ⅱ

本学循環農学類 堂地 修教授から、「酪農学園大学における肉牛教育ー牛を育てて人を育てる試み-」と題して、堂地教授が学生を育てるために、長年肉牛管理を通して学生の資質を高める教育を展開してきた内容の講演をいただいた。

特に関心を惹いたことは、肉牛教育研究施設の整備にあたり、①実学教育の好機と捉え、学生が主体的に取り組むとともに、現場で役立つ研究成果を求めたこと。 ②牛群整備として、限りある予算の中で平均より上位になることを最低条件に据え、生産者がうらやむような牛群になることを目指したこと。専門性の水準を高めるため教員自らの経験と実力を備え、学生に適応力を身につけさせる取り組みをしていること。 ③計画設計と実行を学生の勉強として実践的におこない、仕事の質の要求に耐えられる取り組みをしていること。毎年学生は入れ替わるが仕事の水準を高める内容を考えさせていること。

具体的な実践としては、「人口哺育・育成技術の高度化」として、従来の哺乳の考え方は、子牛に合わせているのではなく、人の加減で決めていることの実態を明らかにした。また、「粗飼料多給・食品加工副産物の利用による肥育コストの低減」では、黒毛和種去勢牛に独自に開発したビール粕サイレージを1/4給与したことで、体格が向上し肉質も最高格付け(A-5ランク)が得られた。等学生が教育されれば高い資質が身につけられることが発表された。

懇談会

研修会終了後、レストラン「トンデン館」へ移動し交流会がおこなわれました。

(文責 事務局長 岡田正裕)

2016年度酪農学園ホームカミングデー報告

1.バーベキューランチ

夜半の雨で開催が危ぶまれた9月17日(土)、午前11時から第25回を数えるホームカミンデーが同窓生会館前駐車場および黒澤記念講堂を会場に開催された。

11時からのバーベキューランチでは、100名近い方々にご出席いただき、野外ランチを楽しむことが出来ました。食材は本学元野幌の肉畜生産ステーションで肥育された日本短角種や乳製品製造の牛乳、アイスクリーム、トンデンファームのウインナー、野村武顧問差入のとうもろこし等々。

会は永田享後援会常務の進行で開会し、同窓会小山久一会長から歓迎のメッセージ、竹花一成大学長、貴農同志会大谷俊昭副会長からそれぞれご挨拶を頂戴してのオープニングとなった。恒例となったブルーグラス研究所の演奏により軽快な音楽が流れる中、思い思いにバーベキューを楽しんでいました。

スピーチでは札幌支部長の下田尊久氏、同事務局長中山博敬氏からの支部紹介等や短大同窓会長堀内信良氏、7月より常務理事に就任した近雅宣氏からご挨拶も行われた。

12時半には恒例となっている仙北富志和学園長の「また来年お会いしましょう」という閉会のご挨拶でバーベキューランチを終了しました。

食材をご用意いただいた大学生協の方々や会場準備にお手伝いいただいた学園教職員、短大・大学・高校の同窓生、貴農同志会の各位に厚くお礼申しあげます。

2.記念礼拝・記念講演会

午後からは会場を黒澤記念講堂に移して、1時30分からホームカミングデーの記念礼拝(物故者追悼)、記念講演が加藤清雄校友会事務局長の進行で開催されました。

記念礼拝は、榮忍とわの森三愛高校校長(大学宗教主任)によって執り行われ、讃美歌合唱のあと、聖書「マタイによる福音書5章38~48節」が朗読された。加藤事務局長から物故者のご芳名が読み上げられ、物故者追悼が行われた。

奨励では、榮校長からホームカミングデーの意義も含めて「与えなさい」と題して、聖書の教えが語られ、頌栄・祈祷・後奏により記念礼拝を閉じ、最後に全員で酪農讃歌を合唱した。

記念講演会に先立ち、谷山弘行理事長から講演者紹介を含めて謝意の挨拶が述べられた。

今回の講演会は、神奈川県鎌倉市在住の食品科学科2期生の大橋厳太氏を講師としてお迎えした。「ブランド」をテーマにして、「ハーゲンダッツジャパン」生産部マネージャーとして様々な製品開発上の経験から「ハーデンダッツ」のポリシーやおいしさの秘密、アイデア等「ブランド」を維持するための創意工夫等をご紹介いただいた。

開発現場からの経験に裏打ちされた講演内容であり、本学の食品関連の学生達に聞かせたい内容でした。

農業経済学科s47入学&s50卒業同期会開催報告

9月17日(土)午前11時からの酪農学園ホームカミングデーが開催されました。

それに合わせて企画された標記同期会は、同日午後6時から新札幌アークシティホテルを会場にして23名の恩師、同窓生が出席しました。昼間のホームカミングデーにも5名が出席していました。

同期会では40年ぶりの再会に顔と名前が合わず、当時の紅顔の美少年は、見る影もなく白髪の翁予備軍に変身しつつありました。

同期会では最初に永眠された恩師や同窓生を悼み、黙祷で始められました。恩師(大谷先生、中原先生、三島先生、菅沼先生)から近況を含めてのご挨拶をいただき、中原先生の乾杯のご発声で祝宴に入りました。

近況報告も交えての懇親会は和気藹々のうちにあっという間に2時間を経過しました。途中に当時の状況をふり返るためのスライドも放映され、各自思い思いに40年の歳月をふり返りながら、現況を交えたテーブルスピーチが行なわれました。

最後は時間切れになり、記念撮影ののち閉会となりました。その後は2次会に移動してさらに懇親は深まり、閉店まで延々と続けられました。

同期には不明者も多いため、名簿整理のため参加者に消息情報提供をお願いしました。次回開催は、東京在住者を実行委員にお願いして、「2020年東京」に目標を定めていくことになりました。

酪小獣四国 平成28年度総会開催報告

平成28年9月10日(土) 18時より参加者10名による総会を愛媛県松山市 リジェール松山にて開催した. 酪農学園大学の廉澤剛教授より,大学の新しい動物医療センターなどをご紹介いただいた.総会では,平成27年度収支報告,平成28年度予算案が承認された.

また,酪小獣四国では,獣医師向け講演会と,市民向け講演会を年2回開催し,特に市民向け講演会では,動物と暮らす幸せな社会を創ることを目標とした講演会開催を実施することが確認された.

また,酪小獣四国では,獣医師向け講演会と,市民向け講演会を年2回開催し,特に市民向け講演会では,動物と暮らす幸せな社会を創ることを目標とした講演会開催を実施することが確認された.

19時より,酪農学園大学卒業生以外にも声かけをして,アグレッシブサージャンになった理由と題した廉澤教授の講演会を開催した.参加者は20名であった.(文責 代表 入江充洋)

緑風会 伊達な酪農OB会報告

平成28年9月3日(土)仙台市【かこいや仙台駅前店】を会場に、平成28年度緑風会:伊達な酪農OB会、総会並びに懇親会が開催されました。

一昨年度「会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与すること」を目的に発足した、農業関連教職員とOBの組織で3年目を迎えました。

当日は、大学より、酪農学園大学 名誉教授(同窓会副会長) 加藤清雄様と入試部長 桐沢力雄先生に遠路お越し頂き、来賓2名、会員8名の計10名の出席で開会いたしました。

総会は、遠藤議長のスムーズな議事により、平成27年度の事業報告並びに平成28年度事業・会計予算案が承認されました。また、今年度は役員改選となり、会の設立から、これまでご尽力頂きました遠藤会長が顧問へ、新会長には匹田哲弥(現亘理高等学校教頭)が承認されました。

総会は、遠藤議長のスムーズな議事により、平成27年度の事業報告並びに平成28年度事業・会計予算案が承認されました。また、今年度は役員改選となり、会の設立から、これまでご尽力頂きました遠藤会長が顧問へ、新会長には匹田哲弥(現亘理高等学校教頭)が承認されました。

総会後の懇親会は、学園の現状報告や会員各自の近況報告がありました。さらに、会場には5年前の東日本大震災で、甚大な被害があった宮城県農業高校の生徒が栽培した酒米を使用して醸造された「宮農復興酒」も用意いただき大いに盛り上がりました。改め同窓生の繋がり、絆が大切である事を実感する懇親会でした。

最後に、酪農賛歌を全員で斉唱して閉会しました。今後も母校に後輩を輩出できるよう努力してまいります。(文責 事務局長 千葉 隆)

酪農学園短期大学Ⅱコース(1期生)同期会報告

去る8月7日(日)午後3時から新さっぽろアークシティホテルを会場に、短大Ⅱコース第1期生同期会が開催されました。

今回は先に発刊された『酪農学園短期大学第Ⅱコース20年の軌跡「ふみあと」』の発刊祝賀会において集まった1期数人の中から同期会を要望する声があがり、今回の開催となりました。

当日は78名中18名の参加となりましたが、52年ぶりになつかしい面々と楽しく過ごすことができ、無事に同窓会を終えることができました。(黒氏 勇)

「酪小獣東北」第2回総会並びに研究会の報告

7月31日(日)、「酪小獣東北」の第2回総会と小動物研究会がホテル「松島大観荘」において開催され、29名の会員のうち17名が出席しました。また、17社より広告の協賛を頂き、研究会にも出席して頂きました。

受付は、熊谷正志氏(28期)と佐々木あすか氏(32期)にお願いしました。澤谷航一理事(13期)の進行により開会宣言がなされ、後藤忠彦会長(9期)が開会挨拶とこれまでの経過報告を行いました。来賓の野村武同窓会校友会名誉会長から全国に九つの酪小獣ができたこと、酪農学園大学獣医学科の生い立ちや、実学教育の重要性などについてお話しがありました。

総会は佐々木一弥氏(12期)に議長をお願いし、寺村太一監事(27期)が総会成立宣言を行いました。議事録署名人は庄子賢氏(33期)、書記は白石一郎氏(47期)にお願いしました。議案の平成27年度事業報告と決算報告・監査報告(安藤太監事 25期)があり、28年度会員の承認を致しました。29年度の総会と研究会は、7月8日(土)福島県において開催することを決定しました。

総会は佐々木一弥氏(12期)に議長をお願いし、寺村太一監事(27期)が総会成立宣言を行いました。議事録署名人は庄子賢氏(33期)、書記は白石一郎氏(47期)にお願いしました。議案の平成27年度事業報告と決算報告・監査報告(安藤太監事 25期)があり、28年度会員の承認を致しました。29年度の総会と研究会は、7月8日(土)福島県において開催することを決定しました。

その後、福島県出身の山田容子主任主事より(公財)酪農学園後援会の概要説明があり、会員の皆さんに助成を願うとのお知らせがありました。

佐々木泉理事(13期)より、講師をお願いした動物行動学ユニット動物集中管理研究室 佐野忠士准教授の略歴が紹介され、「麻酔管理における突発的変化に対する対応法」と題して、研究会が開催されました。

講演は、①麻酔管理の前に… ②実際の麻酔管理の前に… ③麻酔管理について考える! ④麻酔モニターの方法 ⑤麻酔管理の基本的考え ⑥麻酔管理の実際 ⑦Case Study ⑧今の“流行りは”循環志向型麻酔管理! ⑨病態に応じた麻酔プロトコールというサブタイトルの下、懇切丁寧に講義して頂きました。長時間に亘る研究会終了後、平忠男理事(9期)より閉会挨拶があり、江田新寿理事(17期)より懇親会についての案内がありました。

講演は、①麻酔管理の前に… ②実際の麻酔管理の前に… ③麻酔管理について考える! ④麻酔モニターの方法 ⑤麻酔管理の基本的考え ⑥麻酔管理の実際 ⑦Case Study ⑧今の“流行りは”循環志向型麻酔管理! ⑨病態に応じた麻酔プロトコールというサブタイトルの下、懇切丁寧に講義して頂きました。長時間に亘る研究会終了後、平忠男理事(9期)より閉会挨拶があり、江田新寿理事(17期)より懇親会についての案内がありました。

総会・研究会に先立ち、高台に建つホテルの7階でのランチ“夏の美しい松島湾を眺めながら美味しいフレンチ”に、野村・佐野両先生は素晴らしい日本三景の眺めと美味しい料理に、とても満足の様子でした。

総会・研究会に先立ち、高台に建つホテルの7階でのランチ“夏の美しい松島湾を眺めながら美味しいフレンチ”に、野村・佐野両先生は素晴らしい日本三景の眺めと美味しい料理に、とても満足の様子でした。

お待ちかねの懇親会は、川合玲子氏(29期)の司会進行により始まりました。被災地で頑張っている久保明副会長(4期)が乾杯の挨拶を行いました。酒宴に入り、出席者一人一人が近況を報告し、皆さん楽しい時間を過ごすことができました。楽しい時は早く過ぎ去るもので、たちまちお開きの時間となり、涌井和浩氏(21期)が中締めを致しました。 恒例の儀式のように皆で♪酪農賛歌♪を歌い、大江のエールで懇親会を締めました。その後、幹事部屋での二次会に突入して行きました。

恒例の儀式のように皆で♪酪農賛歌♪を歌い、大江のエールで懇親会を締めました。その後、幹事部屋での二次会に突入して行きました。

翌日、後藤千尋氏(39期)の案内で、希望者による松島湾の島巡りや笹かまぼこの手作り体験、瑞巌寺・五大堂などの見学と松島町ならではの観光を行い、それぞれの家庭へご帰還なさったようです。それでは来年、福島で会いましょう!! (文責;11期 大江通)