OB会新着情報一覧

農業科第15期生・農村経済科第1期同期会開催報告

酪農学園野幌機農高等学校

農業科第15期生・農村経済科第1期同期会開催報告

平成26年9月10日(水)~11日(木)札幌市定山渓温泉「定山渓ビューホテル」にて開催されました。

同期会は農業科主催であったが昨年の14回「温根湯温泉」から農村経済科も合流して開催しております。

昭和34年3月卒業後、夫々の道を歩みながら早いもので、55年の年月が経ちました。懐かしい顔21名が道内各地と本州の福島、岩手、東京から参加致しました。

開会は、発起人代表の挨拶に始まり、又他界した恩師である津田敏雄先生、井上錦次先生そして仲間23名の冥福を祈り、乾杯の音頭へと続き宴を開始した。参加者の近況報告を含め自己紹介を致し和やかな歓談となりました。

話題の中心は入学当初の機農寮での思い出話等で盛り上がり、時間の経つのを忘れ歓談が続き2次会へと続きました。

母校は大きく変遷し、今は「とわの森三愛高等学校」の「機農コース」に引き継がれ現在に至っております。卒業生としては一抹の寂しさを感じるとの話題も・・・・。それでも皆学園の発展を願って閉会となりました。

次回は旭川地区が当番で行う予定であったが、岩手県出身の栗澤氏の急遽の提案で、3.11東日本大震災復興に微力ながらの協力の意味を含め、岩手県釜石での開催を要望いたし参加者全員で変更決定しました。

11日(木)は思わぬ[大雨特別警報]に北海道札幌市、千歳市、苫小牧市が見舞われ、帰途の交通手段を心配しながらそれぞれ帰途につきました。 (文責 新谷良一)

金田隆一先生退職記念同窓会開催報告

酪農学園大学バドミントン部 金田隆一先生退職記念同窓会開催報告

SONY DSC

酪農学園大学バドミントン部金田隆一先生が今春3月をもちまして、酪農学園大学を退職なされました。金田隆一先生への感謝と慰労、そして今後の更なるご活躍を祈念する会を開催するため、また、これを機会として歴代OB・OGの交流を促進させるため、金田隆一先生退職記念同窓会を2014年9月13日(土)に開催しました。

13日(土)は札幌市:KKRホテル札幌において退職記念同窓会が開催され、39名の方々にご参加いただきました。遠くは愛知県からの参加もあり、岩森監督をはじめ、現在のバドミントン部主将・副将にもご参加いただき、退職記念同窓会をすることができました。

また、同会場において二次会も開催され、各々の懐かしい会話を楽しんだり、金田隆一先生から個人的な思い出やエピソードを各学年ごとに発表していくなど、大変な盛況ぶりとなりました。

今回の金田隆一先生退職記念同窓会はすべての参加者の協力を得て無事開催することができました。今後は、定期的に年齢の垣根を越えた交流が出来たら幸いです。

獣医学科第26期生20周年同期会開催報告

獣医学科第26期生20周年同期会開催報告

9月13日、獣医学科第26期生、20周年同窓会がガトーキングダム札幌にて(私たちが学生の時は「札幌テルメ」でしたね。)行われました。

卒業して10年、そしてさらに10年こんなに時が過ぎて、みんな遠く離れたところでそれぞれの体験、苦難、子育てなどを乗り越え、たくさんの成長と変化を身につけたはずなのに、本当にあの時のまま!!いつもの職場のスタッフや嫁さんよりも、会った瞬間から、何だか安心感?理解者のような不思議な感覚でした。また、学生のときは気が付かなかった親しい「におい」を感じる人がいて「別のところで同じような苦労を生きて来た?」って心の中で聞いてみたり。人を感じる楽しい同窓会でした。皆さんありがとうございました。

次の日は鮮やかな紅葉の中、大雪の白雲岳に登り北海道を満喫して、いつもの仕事に帰っていきました。

場所も時間も遠く離れてしまったG、Hの昔の学生たちが集う同窓会がまとまるためには、還暦を迎えられた梅原さんをはじめ、西村さん、伊藤さん幹事の皆さんの大変なお仕事の下、本当に感謝です。過去を懐かしむ余裕もないほどに、今の仕事を精一杯頑張っている同窓生の方々もおられます。私も不安だらけのお手伝いさんを組み合わせ仕事を任せて参加しましたが、本当に会えて良かった時間でした。30周年も皆さん誘い合って、感動を共にお会いできることを願っています。また10年楽しく頑張りましょう。(文責 26期 高嶺一司 )

農業経済学科50周年祝賀会開催報告

農業経済学科50周年祝賀会開催報告

2014年9月13日(土)新さっぽろアークシティホテルにて農業経済学科設立50周年記念祝賀会が開催されました。

当日は約70名の参加者がありました。現学長の干場先生にもご出席を賜りました。昼間は大学でホームカミングデー、夜はこの祝賀会に出席という方も多数いらっしゃいました。

退職された先生や卒業生からスピーチを頂戴したり、ビンゴ大会、大学パンフレットから見る農業経済学科の歴史スライドショーなどとても2時間では時間が足りなくなるぐらい盛り上がりました。

また当日はこの日のために作られた特製エコバッグや農経50周年記念誌、農経会報復刻版(創刊号から最終号までの全32部セット)が参加者全員にプレゼントされました。

なお農経会報復刻版32部セットは残部が若干ございます。送料は切手400円分です。

ご希望の方は、送料(切手)を添えて酪農学園大学同窓会校友会(〒069-8501 江別市文京台緑町582 TEL 011-386-1196)宛てに「農経会報復刻版希望」と明記のうえ、郵送でお申込み願います。(文責 農業経済学科同窓会 事務局長 加藤浩)

2014年第23回ホームカミングデー開催報告

2014年第23回ホームカミングデー開催報告

1.バーベキューランチ

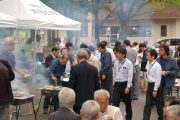

9月13日(土)11時45分から、23回を数えるホームカミンデ‐が開催され、今年で3回目を迎える本学関連の食材によるバーベキューランチが行われた。

2、3日前の大雨や前日まで江別市内の断水等、不順な天候で開催が危ぶまれたが、160名を超える方々にご出席いただき、多少火起こしに時間を要したがランチを楽しむことが出来た。

食材は、本学フィールド教育センター肉畜生産ステーション(元野幌)で肥育された日本短角種や本学乳製品製造の牛乳・アイスクリーム、トンデンファーム(本学OB経営)のウインナー、野村武会長差入のとうもろこし等。

バーベキューランチは永田享酪農学園後援会常務の進行で開会し、野村武同窓会連合会長から主催者挨拶、干場信司大学学長からの歓迎のご挨拶を頂戴して昼食に入った。

ブルーグラス研究所(本学学生6人構成)にも出演いただき、野外バーベキューに合った軽快な演奏(カントリー&ウェスタン)していただいた。

演奏を挟みながら、後援会矢野征夫理事長、貴農同志会井上昌保会長からそれぞれご挨拶を頂戴した。 その後の懇談の中で、本学堂地修教授から食材の牛肉の紹介、同窓会関東甲信越地区大津初司副会長、大学生協吉田健司専務からそれぞれスピーチを頂戴した。最後は仙北富志和学園長から閉会のご挨拶をいただき、お開きとなった。

このバーベキューランチには関東甲信越地区や地元札幌支部、貴農同志会、農業経済学科50周年祝賀会の同窓生や獣医学科26期20周年同期会の方々にもご参加いただいた。

天候にも恵まれ、おいしい食材をご用意いただいた大学生協の方々やお手伝いいただいた短大、大学の同窓生、後援会、貴農同志会、教職員各位に厚くお礼申しあげます。

2.記念礼拝・記念講演会

13時30分から会場を黒澤記念講堂に移して、ホームカミングデーの記念礼拝(物故者追悼)、記念講演が開催された。

記念礼拝の司式は榮忍高校長によって行われ、讃美歌合唱のあと、聖書の朗読、今年度の物故者追悼が行われた。奨励では、榮校長が「何を知っているかが問われる」とのテーマで説教した。礼拝の最後に全員での酪農讃歌を合唱し式を閉じた。

記念講演会は、竹花一成校友会事務局長の司会で進行し、麻田理事長より学園を取り巻く状況報告と講師への謝意の挨拶が述べられた。今年は酪農とちぎ農業協同組合技術顧問 齊藤達夫氏を講師としてお迎えして、「牛飼い教員のあゆみ」をテーマにお話しいただいた。

先生は大学時代の寮生活や研究室の思い出話、実習先で先人から学んだ貴重なこと、教員としての経験等をとおして現在に至るまでの「牛飼い教員」としての歩みを聴衆に判り易く話した。また反響を呼んだ卒業生への乳牛の提供や80点・8000Kgの牛づくり等、生徒への愛情を強く感じる教育実践が語られ、大変意義深い講演内容であった。(講演内容の詳細は後日、動画配信の予定です)。

昭和42年入学&46年卒業、 農業経済学科同窓会(終了)

EPSON MFP image

平成26年8月30日(土)に『昭和42年入学及び昭和46年卒業、 酪農学園大学農業経済学科同窓会』を札幌市で開催しました。

4年前の平成22年に卒業後初めてで40年目にして初めての同窓会を開催してから4年振りの開催となりました。

今回は殆どの人が65歳という節目の年に当たることから、前回同様に“入学年が別、卒業年が別という人々でも昭和42年入学から昭和46年卒業までの4年の間で一時でも席を共にして過ごした人々”に呼びかけを行い、計画を進めました。

中には参加したいけれども体調不良により欠席するという人が数名いましたが、16名の参加申し込みがあったことから開催の運びとなりました。

今回はお世話になったゼミの先生方にも案内させて頂き、三島徳三先生に参加して頂くことができました(大高全洋先生は当初ご夫婦で参加の予定でしたが、奥様の体調不良により急遽欠席となりました)。

4年ぶり2回目の開催であったため、前回ほどの緊張感は無く和やかな雰囲気の中で会が進み、また今回初めて参加した人も徐々に打ち解けて話が弾み、予定した時間は瞬く間に経過し閉会の時間となってしまいました。

次回の開催は未定ですが、近いうちの再開を約束して卒業後2回目となる同窓会は締めくくりとなりました。 (文責・請川)

酪農7期知床連山縦走記

酪農7期知床連山縦走記

9月1日から2泊3日で知床連山を縦走して来た。メンバーは酪農7期の加瀬(江別在住)、大西(真狩在住)、加藤(東京在住)、城近(埼玉在住)の4人に、酪農17期の門田ガイド、加えて西田ガイド、それに急遽現地にて加わったN嬢、A嬢の計8人。

きっかけは、10年前、突如山登りに目醒め爾来月1回のペースで登山している加瀬が、2年前知床の斜里岳登山の折泊った山小屋の主人が門田宜久さん。話しているうちに酪大の後輩と分かり、再会を約したとのこと。

今回、加瀬が企画立案を数人に声をかけ、我々3人が応じた。門田ガイドは若い頃米国ヨセミテ公園でクライマーとして活躍した実力派、西田ガイドはTVの百名山撮影時にガイドとして参加した寡黙にして俊敏なる好青年。私を除く3人は海外の山々も一緒に登山をした経験を有し、私は初デビュー。

N嬢は昨年八丈島、今年知床、来年はどこでアルバイトするかわからない、さすらいの30代。A嬢は知床財団でネイチャーガイドとして勤務しているしっかり者の女性。

初日は快晴。幸先のよさを感じさせる朝であった。岩尾別温泉を6時スタート。門田ガイドは我々の年齢と実力を推し量るように、ゆったりとした歩みで進み、気遣いの声をかける。山道を5時間歩き、沢を登り、羅臼平に到着。重いリュックを置いて、岩がゴロゴロして歩きづらい斜面に挑み羅臼岳頂上(1661m)を目指す。約1時間緊張を要するアタック後、溶岩ドーム状の頂上に立つことが出来た。

陽はまさに天にあり、眺望を遮るものはなし。左右にオホーツク海を望み、はるかに国後(くなしり)が海に浮かぶ。

眼下には知床の青い山なみ、知床五湖も静かなたたずまいを見せていた。満足感に浸り、天候に感謝して羅臼岳に別れを告げ、もとの羅臼平に戻る。リュックを背負い今日の宿泊地三ツ峰キャンプ場に向う。重い足どりで16時頃到着。ガイド2人の手際の良さに目を見張らされた。すぐにお湯を沸かしコーヒーを入れ、低地にたまっている水を持参の浄水器にて飲み水に変え、テントを張る。そして夕食の用意をする。食後、海の見える場所に移動し、陽が雲を染め海の色を映して没する瞬間を、8人並んで嬉々として魅入った。

キャンプ場には熊が食べ物の匂いに引き寄せられぬようステンレス製のフォードストッカーなるものが置かれていた。初めて見る装置だった。疲れの為か7時過ぎにはテントに入り就寝。4人用テントに4人は当たり前だが、実に窮屈、お互い我慢と気遣いのテント泊であった。

2日目も快晴。6時スタート。連山を形成するサシル岳、オッカバケ岳とアップダウンを繰返し、尾根に出た。そろりそろりと慎重に足を運び、二ツ池の縁をめぐり、更に南岳、知丹別岳と登っては降りるという苦行にも似た縦走を重ねた。ここで私にアクシデント発生。何と登山靴の底が左右とも剥がれてしまった。ガイドさんがダストテープを巻くという機転の効いた応急処置をしてくれた。何度かテープを巻き直し下山終了までもったのは実に助かった。ガイドさんの指摘で体温調整の為、ウインドブレーカーを着たり脱いだり、又ストックの使い方の指導、リュックの締め方の指導を受け、いまだ雪渓の残る道をも進み、あえぎながらも二日目の宿泊地である硫黄山第一火口キャンプ場に到着した。雪が溶けた水が豊富で、平らで広いキャンプ場であり、今日は我々の力でテントを張ることが出来た。間近に硫黄山を見上げる場所で今日も7時過ぎに寝たがロマンチスト加瀬は一人起きだし、満天の星を、息をころして眺め、震える感動を覚えたとのこと。残る3人はテントの中で眠っていた。この夜の気温は零度を下回ったに違いない。朝起きた時、雪渓が凍っていた。

3日目の朝も快晴であった。門田ガイドの話では長いガイド歴の中でも3日連続の快晴は奇跡に近いとのこと。まさに僥倖、日頃の行いの良さが反映されたとの思いが深まった。

硫黄山はその名の通り火山噴火で硫黄が噴出し固まった山。色彩は黄色を呈し強い臭いが鼻につく峻嶮を誇る山であった。道は火山灰で覆われ、滑り易く歩きづらい。慎重の上にも慎重を重ねて足を運び、時に恐怖を覚え、汗を拭きつつ登攀した。山頂から知床連山はやせ馬の背のように見え、今日も左右に漁船が白波をたてて進むオホーツク海が青く、空に続いていた。知床五湖も国後(くなしり)もくっきり見える。一寸となじみの風景となった感がある。

人は高い所に立つと写真を撮るものに違いない。今日も皆で写真を撮り合い、喜びをカメラに残した。達成感がじわっと滲み出る。それからの下りはとても長く感じられた。

はい松が行手をふさぐ狭い道。しかも木の根が張り出し石がゴロゴロしている悪路をひたすら歩く。体温が高くなり確実に地上に近いことが感じられる。見渡すと樹海の中を歩いている。カラ沢の中を歩いている。6時に出発し、13時過ぎに無事下山。67才の夏は歓喜のうちに終了した。 晴天に感謝。仲間に感謝 (完)

(文責 酪農7期 城近 泰)(写真 酪農17期 門田 宜久)

雄武町デーリィークラブ学習交流会報告

雄武町デーリィークラブ学習交流会報告

当初、交流会を8月28日で予定しておりましたが、会場の都合で翌日8月29日の開催となりました。29日(金)の午後8時から雄武町の出塚食品2階において、平成26年度の学習交流会が開催されました。当初出席予定者数は20名でしたが、業務等都合から最終参加者数は12名でした。

例年、本町で受け入れさせていただいている学生委託実習を本町酪農学園OBが、学生諸君の労をねぎらい、又、共に委託実習の今昔を語らい、学生一人一人から実習の感想や、将来の展望、現在の大学の近況などを語ってもらいました。

卒業生OB経営者からも、これからの酪農経営の展望も話し合い、飲食を共にしながら時間を忘れ親睦を深めました。

なお、例年、同窓会連合会様より助成金を賜り厚くお礼申し上げます。(文責 竹田 浩二)

緑風会 道東支部合同研修会 報告

緑風会 道東支部合同研修会報告

9月6日(土)、午後一時半から更別村を会場にして、緑風会道東支部合同研修会(オホーツク支部、釧根支部、十勝支部)が開催された。参加者は27名。

開会にあたって、十勝支部 田村弘樹支部長が挨拶。開催にあたっての御礼、開催趣旨の他、支部活動が緑風会の中核を担うことにも触れ、これからの活動について理解と協力を求めた。続いて、ご来賓としてお越しいただいた酪農学園大学農食環境学群長 荒木和秋教授より、大学の概況や高校時代、農業を学んだ出身学生が頑張っている状況等について紹介。高校と大学との連携の重要性について述べられた。

研修Ⅰとして、酪農学園大学 岡田正裕教授より、「生徒に期待を持たせる農業教育」~楽しく学ぶプロジェクト学習、TPPをどう学ぶか等、新しい視点から授業実践力を高める~と題して講演。農業教育の指導の在り方について、自らの実践経験をもとに問題点や課題設定の方法、指導の実際について、PPTを用い説明をいただいた。参加者からは「これからの農業クラブの指導に役立てたい。」、「明日からの実践に活かしていきたい。」等、アウトプットにつながる有意義な研修となった。

続いて、酪農学園大学入試課 加藤浩課長より、大学入試の現状についてテクニカルな部分を中心とした情報提供のほか、高卒時評定と大学GPAとの相関、高校別進路状況等、高校の進路指導にとって貴重な説明をいただいた。また、作物生産ステーションの稼働や男子寮の建設、9月13日開催の農業経済学科設立50周年記念祝賀会の紹介と案内をいただいた。

その後、更別村で160haの畑作専業経営を行っている有限会社「コタニアグリ」に場所を移し、視察研修を行った。大学0Bでもある代表 小谷広一様より、経営概況と今後の経営戦略について説明をいただいた。特にこれからの地域農業や農業情勢を俯瞰し、国際化への対応に向けて農商工連携で取り組んでいる菜種や亜麻の生産と加工について、実際の商品や試食をもとに紹介いただいた。

研修会終了後、帯広市「ふじもり食堂」で教育懇談会を行い交流を深めた。田村弘樹十勝支部長の開会挨拶後、来賓として農食環境学群長の荒木和秋教授より挨拶をいただいた。岸田隆志オホーツク支部長の乾杯の発声後、和やかな雰囲気で会は進み、学校毎に自己紹介も行われ親睦と交流を深めた。

その後、次年度当番支部となる杉田良二釧根支部長の閉会挨拶で会を閉じた。 (文責 八木)

緑風会(教員OB会)宮城県支部設立総会報告

緑風会(教員OB会)宮城県支部設立総会報告

9月6日(土)午後6時30分から「ホテル白萩」を会場にして「緑風会(教員OB会)宮城県支部設立総会」が開催された。地元から遠藤秀之支部長、小山内正夫前支部長等15名の教員が出席した。本学からは仙北富志和学園長、同窓会連合会小山久一副会長、浦川が出席した。

事務局の千葉隆氏より開会および進行が行われ、発起人挨拶として遠藤秀之宮城県支部長が設立経過について昨年行われた学園からの要請等含めて詳細に報告した。

来賓祝辞では仙北学園長が教育に携わる同窓生に対して「教育とは習ったことをすべて忘れて最後に残るもの」との新聞記事を紹介しながら、入試状況等の学園の現況を含めて挨拶した。

協議内容では匹田哲弥氏議長として進行した。会の名称は「緑風会伊達な酪農OB会」とすることを承認した。会則案は一部文言の追加を行い承認した。事業計画案では会則上年に1回総会を行うこととし、関連予算案を承認した。役員案については顧問に鎌田明聡氏、小山内正夫氏、小山勝美氏、平岡良一氏が就任。会長には遠藤秀之氏、副会長には匹田哲弥氏と小室恒氏、監事に阿部茂夫氏と佐藤淳氏、会計に佐藤栄聡氏、幹事長に千葉隆氏をそれぞれ選任した。総会終了後に集合写真の撮影を行い、懇親会へと移った。

懇親会は遠藤氏から改めて会長としての挨拶が行われた。来賓祝辞では小山同窓会連合会副会長同窓会連合会の現況等について紹介した。来賓紹介のあと、小山内顧問から会の発展を祝しての挨拶と乾杯の発声が行われた。同窓会事務局からは11月に開催される「酪農学園大学公開講座」の参加のお願いと緑風会の概要についての資料紹介、連合会からの助成金等について説明した。

最後は小室副会長の指導のもと、全員で酪農讃歌を合唱して閉会した。